異物の体内侵入を防ぐ上皮細胞

九州大学は6月20日、細胞シートを構成する細胞同士が細胞間に働く張力を介して運動方向やスピードを協調させていることを発見したと発表した。この研究は、同大大学院理学研究院の池ノ内順一教授、松沢健司助教、樋本拓也元システム生命科学府大学院生らの研究グループによるもの。研究成果は「Cell Reports」に掲載されている。

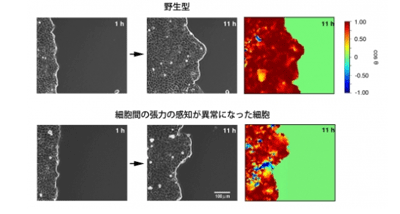

画像はリリースより

ヒトの体は、上皮細胞という細胞同士が密に接着し、体の表面を覆うことによって、体の外にある細菌やウイルスなど異物が体内に侵入することを防ぎ、また体の中にある水やイオンが体外に出るのを防いでいる。この上皮細胞のシートに傷口ができると、傷に近接した細胞が運動を開始して傷の部分を速やかに修復する。この際、細胞がそれぞれ勝手なスピードや方向に運動すると、細胞シート全体としての運動の効率が低下し傷口の修復が遅くなってしまうことから、細胞集団が全体として協調性を獲得することで、効率よく運動するための仕組みが存在すると考えられている。

褥瘡などに対する新たな予防法・治療法の開発目指す

今回、研究グループは、細胞接着装置を構成するαカテニンというタンパク質が細胞間に働く張力によって構造を変化させる性質に着目して研究を行い、細胞シートを構成する細胞同士が細胞間に働く張力を介して、運動方向やスピードを協調させていることを発見した。この発見は、細胞接着装置が単純に細胞同士を機械的につなぎ合わせるという役割以上に、細胞間に働く張力を感知し、細胞の運動を制御するという積極的な役割を持つことを示している。

上皮細胞シートの協調的な運動メカニズムの解明は、創傷治癒応答の遷延化によっておこる褥瘡などの疾患に対する新たな予防法や、治療法を開発する上での基礎となる。研究グループは「今後も、ある集団を構成する細胞がどのように自分自身のおかれた環境を認識して、振る舞いを変化させるかについて研究を進めたい」と述べている。

▼関連リンク

・九州大学 研究成果