多くの女性が悩まされているPMS、サポートを得られにくい現状

東京大学は4月25日、生理前症候群(PMS)を緩和する新たな方法として、複数のチャットボットが同時に利用者と会話を行う「グループ型対話システム」の有効性を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院工学系研究科の矢谷浩司准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems」で発表された。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

PMSは、生理が始まる直前に起こるイライラや気分の落ち込み、あるいは下腹部痛などの身体的変化を含む症状の総称である。多くの女性が日々この不快感に悩まされている一方で、「周囲に理解されにくい」「相談しにくい」といった理由から、十分なサポートを得られないケースが少なくない。

複数チャットボットと同時に対話、プライバシー・心理的安全性を保つ

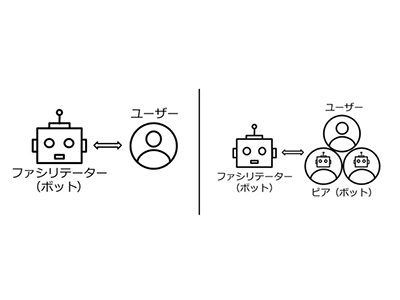

そこで今回の研究では、PMSに焦点を当て、複数のチャットボットと同時に対話する新しいシステムを開発した。具体的には、1人の利用者に対して、ファシリテーター役のチャットボット1体と「仲間役」のチャットボット2体が参加し、グループでカウンセリングを行うように会話を進める。これによりグループ形式のコミュニケーションを実現できる。一方、実際の利用者は1人しかいないため、利用者のプライバシーや心理的安全性を保つことができる。

63人対象約2か月の実験を実施、1対1チャットより詳しく気持ち表現の傾向

63人の参加者を対象に約2か月にわたって実験を行った結果、複数のボットが「他の人も同じように悩んでいる」という雰囲気を作り出し、利用者は1対1のチャットよりも詳しく自分の症状や気持ちを表現する傾向が見られた。これは実際のグループセラピーで報告されている、「仲間同士の学びや安心感」をデジタル上でも再現できる可能性を示唆するものである。

PMSによる孤立感・周囲への相談のしづらさ軽減に期待

一方で、チャットボットからの助言が限られたり、複数の発言が重なることで会話が長引き、かえって負担を感じたりする場面があることもわかった。今後は、利用者の体調やニーズに応じて対話の流れを柔軟に変化させたり、医療機関との連携によって専門的なケアにつなげたりするなどの改良が求められる。それでも、生理前の不調に悩む多くの女性に対して、気軽に「自分だけじゃない」と思える機会を提供する意義は大きく、オンラインを活用することで場所や時間にとらわれない新たな支援の形として、今後の展開が期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学 プレスリリース