致死的な不整脈が発生する心サルコイドーシス、早期リスク予測に有用なバイオマーカーはない

新潟大学は5月1日、心サルコイドーシス患者における心不全・致死性不整脈発生と脳扁桃体高活性の関連を明らかにしたと発表した。この研究は、同大医歯学総合病院循環器内科の大槻総助教、大学院医歯学総合研究科循環器内科学分野の猪又孝元教授、脳研究所臨床機能脳神経学分野の畠山公大助教、島田斉教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging」にオンライン掲載されている。

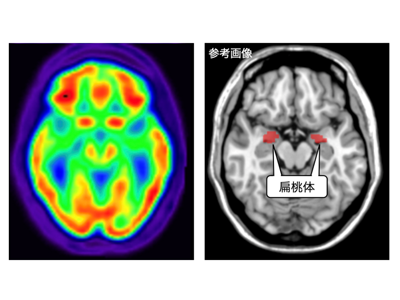

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

サルコイドーシスは原因不明の肉芽腫性疾患で、まれに心筋にも影響を与える。心室頻拍等の致死的な不整脈が発生することがあり、場合により植込み型除細動器が必要となる。死亡原因の72%は心イベントによるものであり、予後改善には早期のリスク予測が重要だが、確立されたバイオマーカーはない。

交感神経活動の亢進は心血管疾患のリスク因子であることが知られており、慢性ストレスによる脳扁桃体の活動は交感神経活動の亢進を誘発することで心イベントに関連していると近年注目されている。

脳の扁桃体活性に着目、FDG-PET画像を用いて心イベントとの関連を解析

研究グループは、心サルコイドーシス患者における扁桃体活動と心室性不整脈を主とする心イベントとの関連についてFDG-PETを用いて調査し、扁桃体活性が心イベントの予測因子として有用であるかを検討した。

同大医歯学総合病院における40人の心サルコイドーシス患者の扁桃体活動と心イベント(心不全による入院および心室性不整脈)の関連を調査した。扁桃体活性は、心サルコイドーシス患者の心筋の炎症を評価する目的で撮像していた全身のFDG-PET画像を用いて、脳の扁桃体部位の画像を解析することで評価した。

心イベント発症例では扁桃体活性が高、左側活性値が特にリスクと関連

その結果、心イベントを発症した症例は、発症しなかった症例に比べて、右側・左側・両側の平均値のいずれにおいても扁桃体活性の値が高いことがわかった。

さらに扁桃体活性と心イベント発生の関係を検討した結果、左側の活性値が高い症例では特に心イベントのリスクが高いことが示された。

また、複数回のPET検査を受けた32人の解析では、初回の活性値と複数回の検査による活性値の平均が強く相関していることがわかり、複数回の検査による平均値についても心イベントの予測因子であることが確認された。

FDG-PETでの予後予測に基づく追加治療の判断、新たな治療戦略につながる可能性

これらのことから、左側扁桃体の高活性は心イベントの予測因子であり、FDG-PETを用いた扁桃体活性の評価は比較的安定していることが確認された。この結果はFDG-PETを用いた正確な予後予測に基づいて追加治療の必要性を判断する、といった新たな治療戦略確立につながる成果であり、臨床的にも大きな意義を持つものである。

今後の展開について研究グループは、「他の心疾患においても同様の解析を行い、扁桃体活性が心室性不整脈に関連することが一般的なのかどうか検証していく。将来的には、脳扁桃体評価に基づく追加治療による心イベント予防の実現、脳扁桃体をターゲットとした新たな心室性不整脈治療法の確立を目指す」と述べている。

▼関連リンク

・新潟大学 ニュース