低電位領域アブレーションの有効性、小規模研究では結果が一貫しない

大阪大学は4月30日、持続性心房細動を持つ患者に対して、傷んだ心房筋の分布を特定し処置する治療方法の効果を調査した結果を発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の坂田泰史教授(循環器内科学)、外海洋平助教(循環器内科学・多施設共同臨床研究グループ)、彦惣俊吾教授(研究当時、現:奈良県立医科大学循環器内科)、関西労災病院の増田正晴部長(循環器内科)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Medicine」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

心房細動に対するアブレーションは近年急速に普及している。しかし、アブレーションの一つで、標準的治療方法である「肺静脈隔離術」だけでは心房細動を再発する患者が少なからず存在することが課題であった。アブレーションの効果を高めるために、左心房を線状に焼灼するなど、解剖学的な指標を用いたさまざまなアブレーションが行われてきたが、十分な心房細動の抑制効果が示されなかった。解剖学的アブレーションの効果に限界があることの一因として、心房細動発症の原因となる傷んだ心房筋の分布が患者ごとに異なるにも関わらず、画一的な方法でアブレーションしていることが挙げられる。

一方、カテーテルで心房内の心電図を多数記録するマッピングによって、傷んだ心房筋の分布を低電位領域として同定する方法を用いて、個々の患者ごとに心房細動の発症や持続に関わる傷んだ心房筋の分布を評価できるようになった。この低電位領域を指標としたアブレーションは、オーダーメイド型アブレーションとして注目されている。しかし過去の小規模な研究では低電位領域アブレーションの有効性について、一貫した結果が得られていなかった。

持続性心房細動患者341人対象に有効性を検証、心房筋の傷み進行で効果が高い傾向

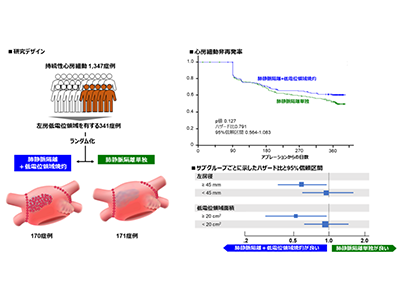

今回、研究グループは、多施設共同ランダム化比較試験を実施し、左心房に低電位領域が存在する持続性心房細動341人の患者について、低電位領域アブレーションの有効性の検証を行った。

その結果、肺静脈隔離に低電位領域アブレーションを追加したグループでは、1年間の心房細動再発回避率が61%と、肺静脈隔離単独グループの50%よりも高い結果となったが、両群間に統計的な有意差は認めず(p=0.127)、低電位領域アブレーションの有効性は示されなかった。一方で心房拡大した患者や低電位領域が広い患者に限れば、低電位領域アブレーションの有効性が認められた。

傷んだ心房筋を指標とするオーダーメイド型アブレーション、効果に期待

今回の研究成果により、持続性心房細動に対する低電位領域アブレーションは、全体としては十分な効果が期待できないものの、心房拡大や広範な低電位領域を持っているなど、比較的心房筋の傷みが進行した患者では効果が表れることが示唆された。効果が表れやすい患者を適切に選択し、低電位領域によって同定した傷んだ心房筋を指標とするオーダーメイド型のアブレーションを行うことで、心房細動アブレーションがより効果的になることが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 ResOU