TCRシグナルの過剰な活性化は自己免疫疾患を引き起こす

北海道大学は5月1日、T細胞の活性化を阻害する新たなペプチドを開発し、同ペプチドが多発性硬化症の増悪化を抑制することを見出したと発表した。この研究は、同大大学院薬学研究院の佐々木悠斗研究員、松田正特任教授、北海道科学大学の柏倉淳一教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「ImmunoHorizons」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

T細胞表面に存在するT細胞受容体(TCR)が樹状細胞やマクロファージが提示する抗原を認識すると、T細胞が活性化され、B細胞の抗体産生や感染細胞に対する細胞傷害活性が誘導される。

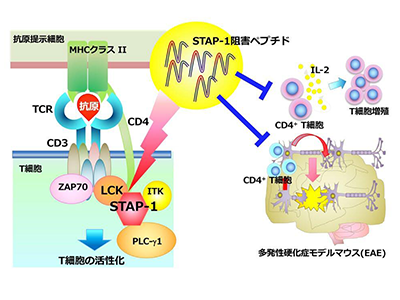

TCRはCD3タンパク質分子群(γ,δ,ε,ζ)など多様なタンパク質と複合体を形成するが、TCR複合体に存在するリン酸化酵素「LCK」がCD3ζ分子内のITAMモチーフのチロシン残基のリン酸化を誘導する。続いて、TCR下流のシグナル分子群のチロシンリン酸化が起こり、T細胞増殖因子であるIL-2などの遺伝子発現を誘導するNF-κBやNFATなどの転写因子が活性化される。その結果、IL-2産生やT細胞の増殖・活性化が起こり、異物に対する免疫反応が成立する。この過程で、TCRを介するシグナル伝達は不可欠かつ中心的な役割を果たす一方、その異常亢進は自己免疫疾患やアレルギーの発症を誘導する。

研究グループは、これまでにTCRシグナル伝達の制御機構の解明に取り組み、アダプター分子「STAP-1」がLCKと直接結合することでTCRシグナルを増強することを見出している。同グループは、その発見を応用し、STAP-1とLCKの結合を阻害することでTCRシグナル伝達とT細胞の活性化を弱めることができれば、免疫疾患の治療につながるのではないかと考えた。そこで、今回の研究では、STAP-1/LCK結合阻害剤がT細胞の機能と実際の免疫疾患の病態に与える影響を評価した。

STAP-1/LCK結合を阻害する新規ペプチド、T細胞特異的に活性化を抑制

まず、STAP-1がLCKと結合する部位からなるペプチドを複数種類作製し、Jurkat細胞(ヒトT細胞白血病株)の増殖を抑制するペプチドをスクリーニングした。活性が見られたペプチドは、実際に細胞内に到達し、STAP-1/LCK結合を阻害することを確認した。

この阻害ペプチドによってT細胞の活性化が抑制されるのかどうかを、ヒト末梢血単核細胞、Jurkat細胞および野生型マウスから回収したT細胞を用いて検討した。これらの細胞を阻害ペプチドで処理した後、抗原刺激の代替として抗CD3抗体処理を行い、TCR下流のシグナル伝達、細胞増殖、IL-2産生を測定した。その結果、これら全てがペプチド処理群ではコントロール群と比較して有意に抑制されていることが示された。

実際に薬へ応用する際には、阻害ペプチドの細胞特異性は体内における毒性に大きく影響する。そこで、阻害ペプチドをB細胞や上皮様細胞に処理し、その作用を検討したところ、T細胞以外には影響を与えないことが示唆された。

多発性硬化症モデルマウスで病態抑制効果を確認

次に、阻害ペプチドが実際に免疫疾患に対して治療薬として効果を示すのかどうか、自己免疫疾患マウスモデルを用いて検討した。同グループは、以前にSTAP-1の発現が多発性硬化症のマウスモデルとして汎用される実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)モデルの病態を増悪化させることを見出している。そこで、EAEモデルに対する阻害ペプチドの効果を検討した。

その結果、阻害ペプチドをEAE発症前から継続的に投与することで、病態が抑制されることがわかった。病態抑制メカニズムについても検討したところ、阻害ペプチドの投与によって、EAE発症に必須の炎症性サイトカインであるIFN-γやIL-17の産生量が低下することを見出した。また、EAE発症後においても、阻害ペプチドを投与したマウスでは病変部である中枢神経に浸潤するT細胞の数や割合が低下していた。

以上の結果から、STAP-1/LCK結合を阻害する阻害ペプチドは、T細胞の活性化を抑えるだけでなく、多発性硬化症モデルマウスにおいて中枢神経へのT細胞の浸潤も抑制することが明らかになった。

新たな自己免疫疾患の新規治療薬開発に期待

今回の研究によって、自己免疫疾患の制御する新たな戦略としてSTAP-1/LCK結合を標的とした阻害ペプチドの有効性が示唆された。「今後は、この阻害ペプチドをさらに最適化することでより効果を高め、臨床応用を目指す」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・北海道大学 プレスリリース