定型発達の小中学生よりも一時的な行動を手がかりに善悪を判断

京都大学は11月30日、自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder:ASD)がある小中学生に、登場人物の特性と行動、物語の結末を操作した文章を読んだ後に、登場人物に対して善悪判断を行ってもらった結果、ASDがある小中学生は、登場人物の特性よりも、明示された行動に基づいて善悪を判断することが明らかになったと発表した。

画像はリリースより

この研究は、同大白眉センター米田英嗣特定准教授、教育学研究科の柳岡開地博士課程学生、子安増生名誉教授、楠見孝教授らの研究グループが、浜松学院大学、福井大学、翔和学園、甲南大学、金沢大学、平谷こども発達クリニックなどと共同で行ったもの。研究成果は「Scientific Reports」に11月29日付で掲載されている。

ASD児は悪意の理解が困難であると言われ、相手がだまそうとする際に相手の悪意に気がつかないことがあるなど、他者の行動といった外的な情報は理解できても、人物の特性といった内的な情報の利用が難しいことを示している。近年の研究では、善意による行為が他人に害を与えてしまう状況について、自閉症者は定型発達者と異なり、悪い行為であると評価することが示されている。

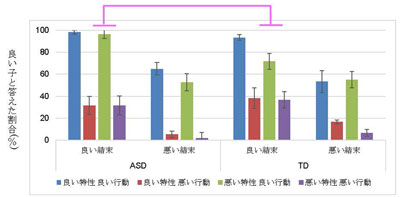

今回の研究では、登場人物の特性の善悪、登場人物の行為の善悪、登場人物が行った行為の結末の善悪を組み合わせた物語を作成して、ASDがある小中学生が行う善悪判断の方略を検討。ASDがある小中学生19名(平均12.5歳、女性は2名)と定型発達の小中学生20名(平均12.3歳、女性は2名)に、登場人物の特性と行動、物語の結末を操作した文章を読んだ後に、登場人物に対して善悪判断を行ってもらった。

詐欺被害防止やいじめ抑止などにも波及効果に期待

その結果、1人の登場人物を読み返しのできない状況で判断する場合と、2人の登場人物を比較可能な状況で判断する場合の両方において、ASDがある小中学生は、登場人物の特性よりも明示された行動に基づいて善悪を判断することがわかったという。特にASDがある小中学生は、一時的に良い行動を示したふだんは悪い子に対して「良い子」と判断しやすいことが示された。

同研究では、特性と状況に依存する行動、結末を組み合わせた物語を作成したことで、内観に頼らずに善悪判断の方略を検討できる方法も開発。今回の研究から、ASD児が悪意を理解することが困難な原因として、他者がもつ特性に基づいてその人がこれから行いそうなことを予測することへの困難がある可能性が示され、自閉スペクトラム症の他者判断について、新たな知見を提供したことになる。

同研究グループは、波及効果として、詐欺被害の防止など現代的な問題に対して基礎的研究に基づく示唆を与えることができるほか、学校や社会などでのいじめの抑止といった教育場面へも有効な知見の提供が可能になると述べ、今後はASDに限らず、他者に対する共感が難しい人たちの善悪判断を検討することで、善悪判断に与える共感の効果を検討予定としている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果