脂肪酸から生成されるケトン体、糖に代わるエネルギー源

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)神経研究所は9月15日、中鎖脂肪酸油を含むケトン食の摂取により、認知症でない高齢者の認知機能が向上することを世界で初めて明らかにした。この研究は、同研究所疾病研究第三部の太田深秀室長、功刀浩部長らと、株式会社明治の共同研究グループによるもの。研究成果は、国際科学雑誌「Psychopharmacology」のオンライン版に公開された。

画像はリリースより

脳は通常、糖をエネルギー源として利用するが、加齢により糖を利用する機能が低下することが報告されている。脳は糖に代わるエネルギー源として、生体内で主に脂肪酸から生成されるケトン体を利用することができる。

今回の研究では、このケトン体の生成が高まるようにMCTを配合した特別な粉ミルク(明治ケトンフォーミュラ(R))を用いて高齢者の認知機能を高めることができるか否かについて検討した。

ケトン体とは、アセト酢酸、ベータヒドロキシ酪酸、アセトンの総称。長時間の絶食や極端な高脂肪低糖質な食事を続けた時など、エネルギー源としての糖が不足する場合に、脂肪酸や一部のアミノ酸が肝臓でケトン体に変えられる。このケトン体のうち、アセト酢酸、ベータヒドロキシ酪酸が糖に代わるエネルギー源として脳をはじめとするさまざまな体の器官で使われる。そのため、今回の試験では、血中ケトン体濃度としてアセト酢酸とベータヒドロキシ酪酸を測定した。

ケトン食摂取時、認知機能テストの総合成績が高い

研究では、認知症でない高齢者にケトン食と対照食(ケトン食のMCTを同カロリーの長鎖脂肪酸油に置き換えたミルク)をそれぞれ別の日に摂取してもらい、血中のケトン体濃度の変化と複数の認知機能テストの成績を比較した。

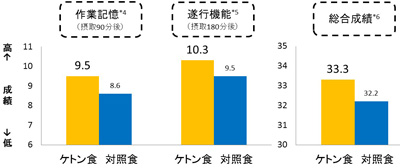

その結果、対照食を摂取した時に比べ、ケトン食を摂取した時に血中ケトン体濃度が高く推移し、さらに作業記憶や遂行機能に関するテストの成績および一連の認知機能テストの総合成績が高いことがわかった。また、試験参加者を、対照食を摂取した時の認知機能テストの総合成績が低かった群と高かった群に分けたところ、成績の低かった群でケトン食による総合成績の向上がより顕著に見られた。これらより、MCTを含むケトン食は、高齢者の認知機能を改善する可能性が示されたとしている。

▼関連リンク

・国立精神・神経医療研究センター プレスリリース