高次領域からの信号で、低次領域の皮質層間の神経回路が活性化

東京大学は4月24日、同大学院医学系研究科の竹田真己元特任講師らの研究グループが、サルが記憶を思い出している際に、大脳の側頭葉で、高次領域から送られる信号によって低次領域の皮質層間にまたがる神経回路が活性化されることを明らかにしたと発表した。

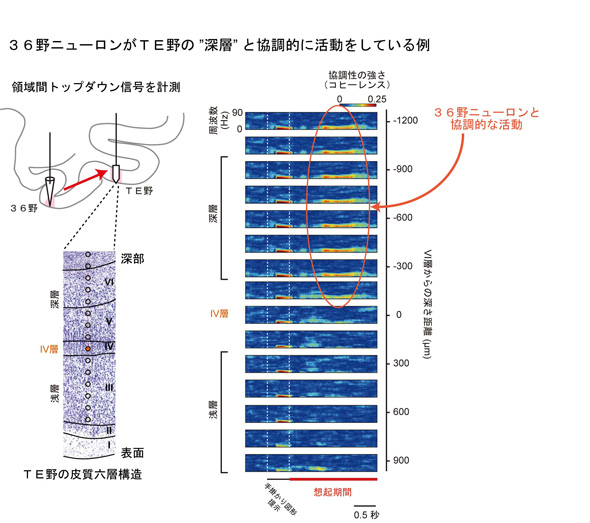

画像はリリースより

認知機能や記憶の中枢として知られ、大脳の後方側面に位置する側頭葉では、視覚の長期的な記憶に関わるニューロン群が存在することは知られていたが、従来はニューロンの活動を1つずつ計測する手法が一般的であったため、記憶を想起している際に側頭葉の複数の領域にまたがるニューロン群がどのような原理で活性化されるかは明らかにされていなかった。

大脳ネットワークの作動原理解明に期待

そこで研究グループは、複数の記録チャンネルを持つ電極を使用して、側頭葉のTE野(中下部、前下部)の皮質層間の信号を記録。また、より高次の領域である36野からの信号も同時に記録することで、サルが視覚の長期記憶を想起している際には、TE野の皮質層間にまたがる神経回路が36野からのトップダウン信号(高次から低次の領域への信号)によって活性化されることが重要であることを明らかにしたという。

今回用いた領域間信号と皮質層間信号を同時に記録、解析する手法により、記憶の想起を支える大脳ネットワークの作動原理の解明が進むとともに、視覚的な記憶障害に関わる神経回路の研究が進展すると期待される。

なお、この研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業チーム型研究の一環として行われた。研究成果は、米科学誌「Neuron」オンライン速報版に4月23日付で公開されている。

▼外部リンク

・東京大学 プレスリリース