免疫電顕法の応用により、齲蝕内部のAGE分布をナノメートルオーダーで観察

大阪大学は8月15日、蛍光によって象牙質内のAGE(糖化最終産物)をとらえ、象牙質虫歯(齲蝕)の進行にAGEが影響を与えることを世界で初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大学歯学部附属病院の三浦治郎助教、基礎工学研究科の荒木勉名誉教授らの研究グループによるもの。研究成果は、国際学術誌「Journal of Dental Research」に同日付けで公開されている。

画像はリリースより

組織の老化や糖尿病といった循環器系の疾患では、AGEが組織内に蓄積することが知られており、さまざまな医科領域で研究がされている。研究グループは、加齢によって歯も糖化し、AGEが象牙質に蓄積することにより歯のコラーゲン蛋白質が硬くなることを報告してきた。糖化によってAGEが産生されるが、AGEはコラーゲン分子間に架橋を作り、コラーゲン線維の機械的特性を変化させる。これまで、齲蝕象牙質に、AGEが含まれているということは知られていたが、象牙質のような石灰化組織内部に存在するコラーゲン線維においては、試料があまりにも硬く、加工や検出手法に関してさまざまな問題があるため、詳細なAGEの局在を調べることは極めて困難だった。

今回、三浦助教らは、抗体反応を電子顕微鏡で観察する免疫電顕法の応用により、齲蝕内部におけるAGEの分布をナノメートルオーダーで観察することを可能にした。さらに、脱灰処理を行わず酸を用いて効率的に象牙質内のコラーゲン線維を分解し定量評価する手法を用いることで、AGEを安定して分析することを可能にした。

糖尿病のスクリーニングも可能に

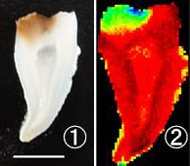

一方、荒木名誉教授らは、ナノ秒蛍光法の応用により、架橋型AGEが存在することでコラーゲンの蛍光寿命が短くなるということを発見し、この原理を用いることで糖化の可視化と齲蝕の高精度検出を可能にした。このような歯科学と工学の融合によって、糖化と齲蝕の関係を初めて明らかにすることができたとしている。

今回の研究成果により、象牙質ではAGEが健常部に比べて齲蝕部に多く蓄積することがわかった。若年者に比べて高齢者の方が齲蝕の進行が緩慢になる“慢性齲蝕”という病態になりやすい理由は、これまでAGEによるためではないかと考えられてきたが、今回の研究でAGEが蓄積することで象牙質内の基質の酸や酵素に対する耐性が向上するためであることが明らかとなり、慢性化の理由のひとつとして明確になった。

また、血管や皮膚のような軟組織から象牙質のような硬組織にいたるすべての組織において、加齢や高血糖によって糖化が進行し、蛍光性のAGEが蓄積することがわかったことから、蛍光寿命を測定することで、齲蝕の検出のみならず、歯肉を通して軟組織へのAGEの沈着を計り、糖尿病のスクリーニングを行うことが可能になると考えられる。さらに、身体各部位の糖化状態を評価することで、全身疾患を評価する手法にも応用できると、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 研究情報