精神・神経疾患での記憶障害について解明に期待

名古屋大学は11月6日、記憶に関係する新たな分子メカニズムを解明したと発表した。

画像はプレスリリースより

これは、同大大学院医学系研究科医療薬学・医学部附属病院薬剤部の山田清文教授、永井拓准教授、中井剛氏らのグループが、同研究科分子病理学・腫瘍病理学の髙橋雅英教授、メカノバイオロジー・ラボの曽我部正博特任教授ら研究グループと共同で行った研究による成果。北米神経科学会誌「The Journal of Neuroscience」電子版に11月5日付で掲載されている。

新たな分子「Girdin」を同定、長期記憶に関連することを解明

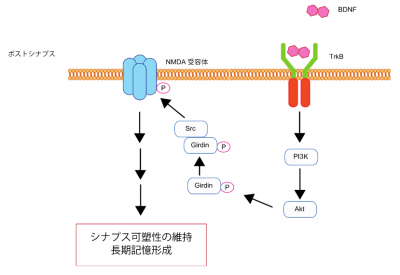

今回の共同研究では、記憶に関係する新しい分子としてGirdinを同定。海馬由来初代培養神経細胞を脳由来神経成長因子で刺激するとGirdinのリン酸化が亢進し、その下流でNMDA受容体の活性化がもたらされることを発見したという。

また、リン酸化Girdinを欠失させた遺伝子改変マウスでは、未熟なシナプスの形成、電気的な伝達効率を伴う可塑性の減少、長期記憶の障害が示され、さらにGirdinは細胞の興奮性に関与していることも明らかになったとしている。

この研究成果により、認知症や統合失調症などの神経精神疾患に認められる記憶障害の病態解明、新規治療薬や診断方法の開発につながることが期待される。

▼外部リンク

・名古屋大学 プレスリリース