フォボロドプシンが生成する光中間体のレチナールの構造を解明

横浜国立大学は7月4日、光照射型-固体核磁気共鳴分光(NMR)装置を用いて、ロドプシンタンパク質のひとつであるフォボロドプシンが光吸収後に生成する複数の光中間体のレチナールの構造を解明したと発表した。この研究は、同大の内藤晶名誉教授、川村出准教授、上田一義教授、槇野義輝博士、岡山大学の須藤雄気教授、神戸薬科大学の和田昭盛教授、沖津貴志講師、北海道大学の加茂直樹名誉教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Biophysical Journal」に掲載されている。

ロドプシンは、哺乳類の網膜から微生物の細胞膜にまであらゆる生物が光を利用するために保持しているタンパク質。その中にレチナールと呼ばれる化学物質(発色団)を必ず有するが、通常、レチナールには光を吸収する性質があり、その構造が変化する「光異性化反応」が起きる。広い研究分野において、ロドプシンは注目を集めているタンパク質で、機能を発現する過程で次々と現れる中間体の構造は、ロドプシンの仕組みを理解する上で極めて重要な情報である。

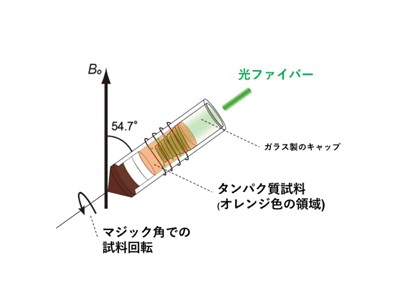

内藤教授と川村准教授は、分子構造を原子レベルで観測できる固体核磁気共鳴分光法を用いて、このようなロドプシンの光中間体を検出するために、光照射固体NMRの開発とその改良を重ねてきた。固体NMRにおいて、高分解能なNMR信号を得るためにマジック角回転法が利用されるが、これに光照射を組み合わせ、試料に対して高い効率で光をあてることを可能にしたのが光照射固体NMR技術だ。

検出が難しいと考えられていたN’中間体の解明に成功

今回、研究グループは微生物型ロドプシンのひとつであるフォボロドプシンに13C安定同位体標識したレチナールを組み込み、いくつかの光中間体のレチナールの構造を光照射型NMRによる実験データから解明した。特に、フォボロドプシンの大きな構造変化を引き起こすことが予測されているM中間体とO中間体に加えて、今回新たにこれらの中間体を結ぶN’中間体の解明に成功。N’中間体は、光可視吸収スペクトルだけでは完全な区別が難しく、これまで検出が難しいと考えられていた。また、量子化学計算によるアプローチで各中間体におけるレチナールの構造変化を説明することにも成功した。

今回の光照射固体NMRを利用した成果は今後、レチナールを取り囲んでいるフォボロドプシンのダイナミックな構造変化を捉えることに発展すると同時に、あらゆる生物が持つロドプシンへの適用が可能となる。このような情報を手掛かりに、生物がロドプシンを通じて、光を利用する仕組みの解明につながる展開が期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・横浜国立大学 プレスリリース