ゲノム構造異常を誘発しない安全な細胞加工技術として期待

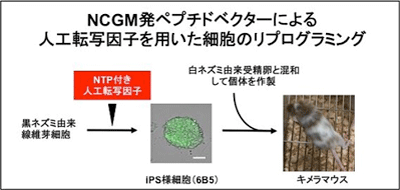

国立国際医療研究センターと広島大学は5月8日、既存の分子よりも機能性に優れたペプチドベクターを発明し、ゲノム認識分子と組み合わせることで、組み換えタンパク質による「人工転写因子システム」を開発したと発表した。この研究は、国立国際医療研究センター難治性疾患研究部の石坂幸人部長と広島大学大学院理学研究科の山本卓教授らが共同で行ったもの。研究成果は、科学誌「Biomaterials」に掲載されている。

画像はリリースより

近年の再生医療の進歩によって、体細胞に複数の転写因子を同時に発現すると、肝細胞や心筋細胞などの目的とする細胞が作製できることがわかってきた。しかし、これまでの方法では、ウイルスベクターなどの遺伝子導入法が使用されてきたため、ゲノム構造異常を誘発する可能性のない安全な細胞加工技術が求められてきた。

マウスiPS細胞を組み換えタンパク質で作製

今回のプロジェクトでは、石坂部長および山本教授らによる研究成果として、同センターが発明したペプチドベクター(NTP:nuclear trafficking peptide)と同大が開発したゲノム認識分子(プラチナTALE:transcription activator-like effector)を組み合わせることで、人工転写因子システムを確立。今回の報告では、マウスiPS細胞を組み換えタンパク質で作製し、同システムの機能性と安全性を証明したという。

このシステムは、再生医療における基盤技術として機能することが期待される。研究グループは今後、間葉系幹細胞や線維芽細胞からの肝細胞や膵β細胞へのダイレクトリプログラミング法を開発し、臨床応用の可能性を明らかにしたい、と述べている。

▼関連リンク

・国立国際医療研究センター プレスリリース