二次リンパ組織の構造を支えるストローマ細胞

神戸大学は11月7日、樹状細胞がSIRPαとCD47という2つのタンパク質を介して、脾臓やリンパ節の形成や維持に重要な役割を果たしていることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科シグナル統合学分野の齊藤泰之講師と的崎尚教授らの研究グループによるもの。研究成果は、米科学誌「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America:PNAS)に掲載されている。

画像はリリースより

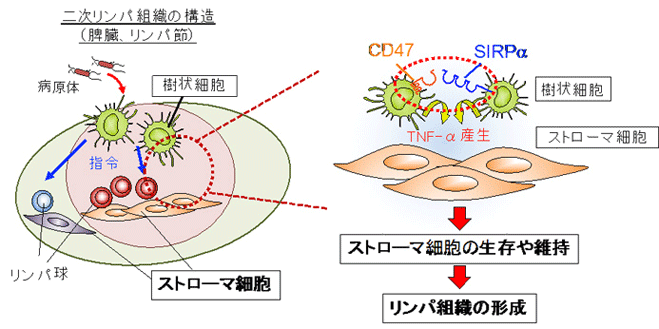

脾臓やリンパ節など二次リンパ組織には、さまざまな種類の免疫細胞が集まっている。その中で、樹状細胞が最初に病原体を感知し、他の免疫細胞に病原体を攻撃するよう指令を出すと考えられている。一方、脾臓やリンパ節には、免疫細胞以外にストローマ細胞と呼ばれる細胞が存在し、免疫細胞同士がうまく機能するように二次リンパ組織全体の構造を支えている。

樹状細胞がサイトカイン「TNF-α」を分泌

今回、研究グループは、樹状細胞がTNF-αという炎症に関わるサイトカインを分泌することにより、ストローマ細胞の生存や維持に重要な働きをしていることを解明。とくに、この樹状細胞の働きには、的崎教授らが以前発見した「CD47」と「SIRPα」と呼ばれる2つの膜型タンパク質が大事であることも明らかにしたという。

近年、関節リウマチや潰瘍性大腸炎・クローン病などの自己免疫疾患では、TNF-αを標的とした免疫抑制療法(TNF阻害薬)の有効性が示されている。今回の研究結果からは、TNF阻害薬の新たな作用機序として樹状細胞を介したストローマ細胞の制御が関与している可能性が考えられると共に、樹状細胞を標的とした新たな免疫抑制療法の開発が期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・神戸大学 研究ニュース