大脳新皮質の形成にはRNAの制御が重要

新潟大学と慶應義塾大学は10月13日、新たな神経幹細胞制御因子として、RNA結合タンパク質「Quaking5(Qki5)」を同定したと発表した。この研究は、新潟大大学院医歯学総合研究科神経生物・解剖学分野の矢野真人准教授らと慶應義塾大学医学部の岡野栄之教授の研究グループが、武田薬品工業株式会社湘南インキュベーションラボと共同で行ったもの。研究成果は、学術雑誌「Genes&Development」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

中枢神経系は、神経細胞およびグリア細胞を中心に構成されている。大脳皮質の形成過程では、神経幹細胞が順序立てて多様な神経細胞やグリア細胞を生み出すことが知られており、それが破綻すると多様な精神・神経疾患やがんにつながるといわれている。矢野准教授らの研究グループは先行研究により、包括的RNAマッピング技術(HITS-CLIP法)を用いて、RNA結合タンパク質Nova2のRNA結合部位を同定。多くの結合するmRNAの中でも、Dab1という分子の選択的スプライシングを制御することにより、神経前駆細胞の移動を正常に保っていることを明らかにし、大脳新皮質の形成にRNAの制御が重要だということを明らかにした。

Qki5が胎生期神経幹細胞でRNAを制御

今回の研究では、胎生期マウスの脳でQki5の制御機能を明らかにするため、HITS-CLIP法を実施。一塩基解像度で全転写産物における結合部位を突き止め、892個の標的RNAを同定した。Qki5は標的RNAのタンパク質をコードしていないイントロンに結合し、近傍に存在するタンパク質をコードしている選択的スプライシングを制御すること、選択的スプラシングを制御する法則性がわかった。さらに、Qki5は標的RNAを介して、細胞間接着に関するシグナル経路に収束されることも見出したという。

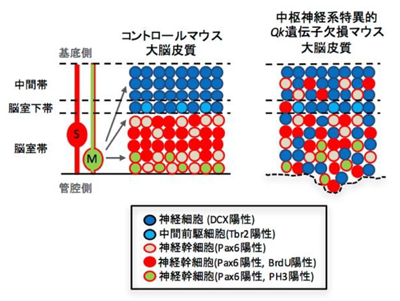

また、マウス脳の組織解析の結果、Qki欠損マウスの神経幹細胞ではN-カドヘリンやβ-カテニンなど細胞間接着に必須のタンパク質の発現の低下および局在の変化が見られ、脳室帯に存在する神経幹細胞の細胞間接着に、異常があることが判明。Qki欠損マウスと比較して、正常マウスでは脳室帯のPax6陽性の神経幹細胞が、脳室の管腔側から逸脱、脳室下帯にまで分散し、その周辺領域では異所性の神経細胞の産生が見られたという。

さらに、Qki欠損マウスの神経幹細胞では、神経幹細胞性の維持に重要な経路の分子群であるTncやPtprz1、がん細胞の糖代謝にも関連するPkmのスプライシング異常が見られ、その結果、神経幹細胞の細胞接着に異常を来たしていることが判明したという。

これらの結果から、Qki5が胎生期神経幹細胞でRNAを制御し、細胞間接着を調節することで神経幹細胞の適切な機能の保持に働いていることが、明らかになった。今回の研究成果は、幅広い精神・神経疾患やがんなどの病態解明や新薬開発につながることが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・新潟大学 研究成果