左室内血栓併発心筋梗塞患者への投薬量の明確な基準なく

国立循環器病研究センターは10月4日、急性心筋梗塞症に重篤な左室内血栓症を合併した患者の解析を行った結果、ワルファリンを適切に使用することで脳出血や消化管出血など深刻な出血性予後を悪化させることなく、脳塞栓症など全身性塞栓症の発症を予防することを明らかにしたと発表した。この研究は、同センター冠疾患科の藤野雅史医師や安田聡副院長らの研究チームによるもの。研究成果は英文医学雑誌「European Heart Journal」に掲載されている。

画像はリリースより

急性心筋梗塞は、心臓に酸素や栄養を供給する冠動脈の血流途絶によって、その灌流域が壊死する疾患。近年、カテーテル治療の発展による再灌流療法の普及で、心筋梗塞の治療成績は劇的な改善を認めている。一方、大きな心筋梗塞の場合は救命に成功しても心機能低下を来たし、重篤な左室内血栓を合併することがある。

左室内血栓は、血流にのって脳塞栓症など全身性塞栓症を発症するため、治療に抗凝固薬と抗血小板薬を用いるが、これらの併用は出血のリスクが高まることも知られている。現状では、左室内血栓を併発した心筋梗塞患者への投薬量に関する明確な基準がなく、医師の判断でワルファリン量を抑えることもあるため、投薬量と予後の関係を明らかにする必要があったという。

継続的なワルファリン投与による予後改善も示唆

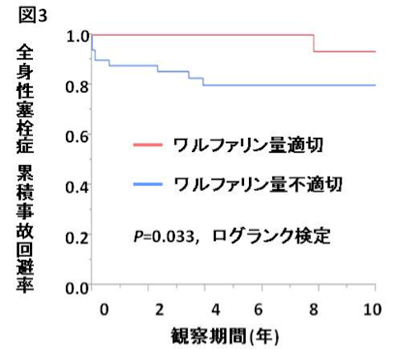

研究チームは、2001~2014年までに初めて心筋梗塞を発症した患者1,850名を対象に、左室内血栓群(92名)と非左室内血栓群(1,758名)に分けて、それぞれの経過を分析。その結果、左室内血栓群では全身性塞栓症イベント率が有意に高いことが判明。さらに、左室内血栓合併例のうち解析可能な84名において、ワルファリンを適切に投与した群(34名)はワルファリン量が適切でない群(50名)と比べて、出血性イベントの増加を来たすことなく、全身性塞栓症イベントを抑制することを証明した。また、現行のガイドラインでは発症後3~6か月後に血栓ができなかった場合のワルファリンの中止を考慮としているが、今回の研究での継続投与期間は中央値34か月で、継続的なワルファリン投与による予後改善も示唆されたという。

なお、今回の研究では、ワルファリンによる抗凝固療法の質の評価であるTime in therapeutic range(TTR)≧50%を「ワルファリンを適切に投与した群」、TTR<50%を「ワルファリン量が適切でない群」とした。TTRは、ワルファリン投与期間中にその効果指標である血液検査PT-INRが目標値領域内(1.6~2.6)にあった時間的割合を算出したとしている。

今回、左室内血栓症併発の心筋梗塞患者に対するワルファリン投与量や投与期間について一定の見解が得られたことで、今後は急性心筋梗塞のガイドライン策定、ひいては患者予後の改善に寄与できると期待される、と研究チームは述べている。

▼関連リンク

・国立循環器病研究センター プレスリリース