記憶の強化・減弱に伴い細胞膜上で発現量が変わる受容体

京都大学は4月7日、神経伝達物質受容体であるAMPA受容体に蛍光の目印をつけ(蛍光標識)、イメージングで動きを調べることができる新たな手法を開発したと発表した。この研究は、同大大学院工学研究科の清中茂樹准教授、浜地格教授らの研究グループが、慶應義塾大学医学部の柚﨑通介教授と共同で行ったもの。研究論文は、英科学雑誌「Nature Communications」に同日付けで掲載されている。

画像はリリースより

AMPA受容体はグルタミン酸受容体の一種であり、記憶の強化や減弱に伴い細胞膜上での発現量が変わることが知られている。記憶の分子メカニズムを詳細に究明するためには、細胞膜上のAMPA受容体に目印をつけ、その動きをイメージングによって観察できる技術の開発が不可欠だ。

これまでに、蛍光タンパク質や抗体を使ってAMPA受容体を蛍光標識する技術が開発されている。しかし、細胞膜上だけでなく細胞内の受容体も標識されてしまい、脳組織への適用ができないといった難点があり、記憶の分子メカニズム解明が滞っている一因となっていた。

神経疾患や精神疾患の原因解明や診断方法の開発に期待

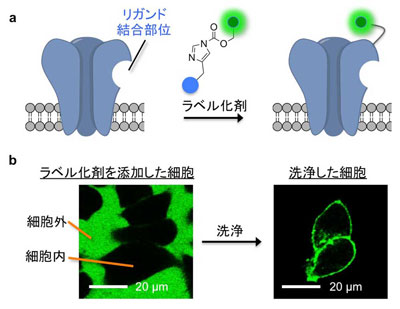

研究グループは今回、AMPA受容体を蛍光標識できる新たな有機化合物(ラベル化剤)を開発。生きた神経細胞や脳組織にも適用できることを見いだした。このラベル化剤を用いた方法では、細胞膜上にある受容体だけに、その機能を保ったままで蛍光の目印をつけられるという。

同手法を用いた観察の結果、情報伝達を担う神経伝達物質受容体の神経細胞膜上での動きが、従来考えられていたよりもかなり制限されていることが明らかになった。また、ラベル化剤は小さいため、抗体に比べて組織浸透性が高く、これまで蛍光標識が難しかった脳組織の深部にある受容体にも適用できることが実証されたという。

従来の問題点を克服した同手法が広く用いられることで、神経細胞におけるAMPA受容体の機能解明、ひいては記憶の分子メカニズム解明が大きく加速し、前進すると期待される。また、AMPA受容体は神経疾患や精神疾患に関連することがわかってきており、同手法を用いてAMPA受容体の異常を調べることで、それら疾患の原因解明や新たな診断方法として活用できると期待が寄せられる。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果