ささいな出来事も長期記憶として保存される「行動タグ」

富山大学は7月28日、通常ならすぐに忘れてしまうようなささいな出来事でも、その前後に強烈な体験をした場合には、長く記憶として保存される仕組みを、マウスを用いて解明したと発表した。

画像はリリースより

この研究は、同大大学院医学薬学研究部(医学)生化学講座の井ノ口馨教授、医学薬学研究部(医学)の野本真順助教、東京慈恵会医科大学痛み脳科学センターの加藤総夫教授ら研究グループによるもの。研究成果は「Nature Communications」オンライン速報版に8月1日付けで掲載されている。

記憶は、経験したことが脳の中の特定の神経細胞集団の活動に変換され、蓄えられる。強烈な体験をすると、その前後のささいな出来事も一緒に長期記憶として保存される。この現象は「行動タグ」と呼ばれる。従来の記憶研究では、単一の記憶が形成・保持される仕組みに注目が集まり、行動タグ成立の仕組みに関してはほとんど明らかにされていなかった。

PTSDなどの精神疾患治療に利用できる可能性も

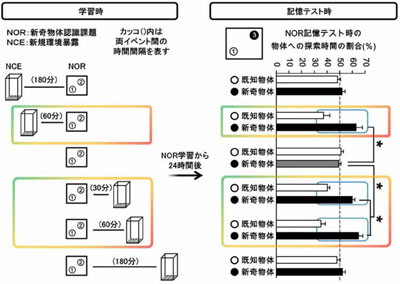

研究グループはマウスを用いて、弱い学習課題(ささいな出来事)として新奇物体認識課題(NOR)、強い課題(強烈な体験)として新規環境暴露(NCE)を用いて、両体験の間で行動タグが成立する仕組みを調べた。その結果、行動タグ成立時には、強烈な体験とささいな出来事の記憶エングラム(活動する神経細胞集団)の重なりが広いことを発見。さらに、光遺伝学的手法によって強烈な体験の記憶エングラムの活動を人為的に抑制したところ、行動タグが成立していたささいな出来事を思い出せなくなることが確認され、ささいな出来事と強烈な体験の記憶エングラムが重複することで、行動タグが成立することを示したという。

ヒトは既に脳に蓄えられているさまざまな記憶情報を関連付けていくことで、一つひとつの記憶から知識や概念を形成していくが、異なる記憶が相互作用する仕組みに関する今回の研究は、知識や概念を形成する過程でのヒトの高次脳機能の解明につながる成果と期待される。また、関連性の弱い記憶同士の不必要な結びつきは、トラウマ記憶とニュートラルな他の記憶同士の不必要な結びつきが起きる心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患に密接に関わっていることから、今回の成果はこれらの疾患の治療法の開発につながる可能性もある。

今後、特定のエングラムの神経活動を制御する技術が開発されれば、強烈なトラウマ記憶のエングラムのみを抑制し、トラウマ記憶に結びついてしまった日常の出来事の記憶を引き離すことも可能と考えられる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・富山大学 プレスリリース