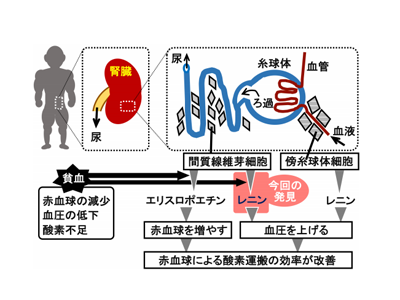

間質線維芽細胞はエリスロポエチン、傍糸球体細胞はレニンを産生と知られてきた

東北大学は1月27日、腎臓の間質線維芽細胞が、赤血球を増加させるホルモンであるエリスロポエチンに加えて、血圧を上昇させる物質レニンも産生していることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科酸素医学分野の鈴木教郎准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、国際医学雑誌「EBioMedicine」に掲載されている。

画像はリリースより

ヒトを含む多くの生物は、酸素を用いて生命活動を営んでいる。酸素は赤血球により全身を循環し、体の隅々まで運ばれる。そのため、貧血で赤血球が少なくなると、酸素不足による息切れや疲労感、めまい等の症状が現れる。また、立ちくらみは、血圧の調節に問題が生じて、赤血球が脳に十分に行き渡らず、脳で酸素が不足することによって生じる。

赤血球による酸素運搬は、腎臓のはたらきによって維持・管理されている。腎臓の間質線維芽細胞が赤血球を増やすために必要なホルモンであるエリスロポエチンを、傍糸球体細胞が血圧を上昇させる物質レニンをつくることが知られている。そのため、腎臓病では、血液中の老廃物を排泄するという腎臓の主たる機能が低下することに加え、貧血や血圧異常を引き起こすことがある。また、レニンが多いと高血圧になるが、レニンが過剰になる機序は解明されていなかった。

貧血マウスの解析で、間質線維芽細胞によるエリスロポエチンとレニン同時産生を確認

今回、研究グループは、貧血で赤血球が少なくなると血圧が低下することを見出し、低下した血圧をもとに戻すために、傍糸球体細胞に加えて、間質線維芽細胞がレニンをつくりはじめることを発見した。また、貧血状態のマウスを解析したところ、間質線維芽細胞がエリスロポエチンとレニンを同時につくることを確認したという。さらに、腎臓病では間質線維芽細胞がレニンを過剰につくり、高血圧を引き起こすことも明らかにした。

今回の研究結果から、腎臓の1種類の細胞である間質線維芽細胞が、エリスロポエチンとレニンをつくることにより、赤血球の数と循環速度を制御し、全身への酸素供給を統合的に管理していることが判明した。この仕組みは、貧血時の酸素不足を回避するための重要な役割を担っている。

今回の研究成果により、成人女性の2割以上が罹患しているとされる「貧血」の病態理解が大きく進展することが期待されるという。

また今回、腎臓の間質線維芽細胞からレニンが過剰につくられることが高血圧の原因の1つとなることが示されたことから、高血圧の新たな治療法開発につながることが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース