皮膚炎の治療で広く用いられる一方、副作用が問題視されるステロイド

京都大学は8月1日、ステロイドに代わる新たな皮膚炎の外用薬となる可能性を提示する研究結果を発表した。この研究は、同大大学院医学研究科皮膚科学の櫻井謙次博士課程学生(現・天理よろづ相談所病院皮膚科医員)、大日輝記同准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、米国際医学誌「Journal of Allergy and Clinical Immunology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

現在、ステロイド外用薬はさまざまな皮膚炎の治療に用いられている。皮膚科での治療には欠かせない薬である一方、皮膚が乾燥したり、吹き出物ができやすくなったりする副作用が知られている。そのため、特に経過の長い皮膚炎治療のために、新しい外用薬の開発が期待されている。

乾癬は、表面に銀白色の角質がつみ重なった赤い発疹が全身のあちこちにできる慢性の皮膚疾患。日本での有病率は1,000人に2~5人とされる。素因のある患者で、刺激を受けやすい場所や加齢で発症しやすくなることが知られているが、その理由は明らかにされていない。

新しい治療が登場する中、外用治療は現在でも基本的な治療のひとつだが、特に経過の長い乾癬では、ステロイド外用治療中に生じる副作用が問題視されていた。

p38-MAPキナーゼを抑制する外用薬の開発に期待

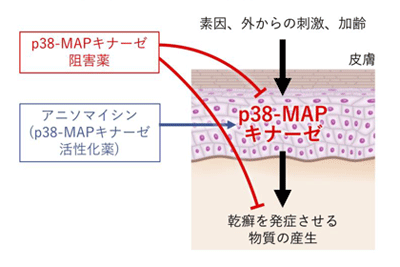

研究グループは2018年に、表皮細胞の中の「TRAF6」という物質が、乾癬の発症にも持続にも必須の物質であることを報告していた。そこで今回、TRAF6によって活性化される細胞内の物質を調べ、p38-MAPキナーゼという酵素に着目。p38-MAPキナーゼは細胞の中にある酵素で、乾癬の病変部の表皮細胞で活性化していること、また、外からの刺激や加齢によって皮膚で活性化しやすくなることが知られていることから、乾癬が発症するのは、皮膚でp38-MAPキナーゼが活性化するためではないかと推察し、実験を行った。

まず、マウスの耳にアニソマイシンというp38-MAPキナーゼの活性化薬を1日1回塗布。5日後までに、乾癬に似た症状を実験的に生じさせることに成功した。ここに、p38-MAPキナーゼ阻害薬をあわせて塗ると、乾癬を発症しなかった。さらに、乾癬の患者10人から病変部の皮膚組織を一部採取し、p38-MAPキナーゼの阻害薬を作用させると、ほぼ全員の皮膚組織で炎症性物質の産生が抑えられたという。

これらの研究成果から、乾癬の発症には皮膚でのp38-MAPキナーゼの活性化が十分条件となること、また、素因や、外からの刺激、加齢による発症にも関与している可能性が示された。したがって、p38-MAPキナーゼを抑える外用薬の開発が、乾癬を含む皮膚炎の治療につながるとして、今後の研究に期待が寄せられる。

研究グループは、「p38-MAPキナーゼ阻害剤は、内服薬での臨床試験で十分な効果が得られなかったことから、開発が中断された経緯がある。現在、本研究グループは、外用薬としてのリポジショニングのため、乾癬以外の皮膚疾患も対象とすることを念頭に、課題の克服および外用薬の最適化の可能性について研究開発に取り組んでいる」と、述べている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果