宇宙飛行士が長期閉鎖実験に参加し、「クルーの人間関係」の変容について検討

筑波大学は6月18日、閉鎖空間内の長期共同生活では、仕事とプライベートの境界が曖昧になることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学医療系の笹原信一朗教授、同大大学院人間総合科学学術院医学学位プログラム4年の三垣和歌子氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「Acta Astronautica」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

現在運用されている国際宇宙ステーション(International Space Station:ISS)では、サッカー場ほどの広さの空間で、6人ほどの宇宙飛行士が共同生活を行っている。宇宙飛行士は1人あたり約半年間、さまざまなミッションを行い、地球に帰還する。しかし近年、宇宙開発はISSが飛行している地球の軌道を超え、月や火星といったより遠い領域を目指す段階へと進みつつある。こうした探査においては、ISSよりもはるかに限られたスペースの宇宙船で、少人数のクルーが、より長い期間、共に生活することを余儀なくされる。

これまでの宇宙飛行士のミッションや、地球上において宇宙空間と似ている条件を対象とした研究により、メンタルヘルスに関するさまざまな課題が明らかとなっている。例えばクルー間の人間関係について、結束力の高さがミッションのパフォーマンス向上につながる一方で、他のクルーに対する些細な苛立ちを無視できなくなることや、物理的な距離を置くなどの対処がとれず、人間関係の深刻な問題につながる可能性が指摘されている。

アメリカ航空宇宙局(National Aeronautics and Space Administration:NASA)と、ロシア科学アカデミーロシア生物医学問題研究所(the Russian Institute of Biomedical Problems:IBMP)は共同で、2017年より「SIRIUS(the Scientific International Research in Unique Terrestrial Station)」という長期閉鎖実験をモスクワにて実施しており、同研究グループは、2021年から開始されたSIRIUS-21に参加し、クルーの人間関係の変容について検討した。

テストで出た人間関係をソシオグラムで表示、参加者の回答からチームの結束力を算出

SIRIUS-21は240日間の閉鎖実験で、健康状態やグループでの作業能力、ミッション遂行に関する意欲などの指標をもとに選抜された男女各3人ずつの6人が参加した。期間中は将来の月探査ミッションを模擬したスケジュールで進められ、月面のサンプルを回収する船外活動のシミュレーションや、回収したサンプルの分析など、さまざまな課題が課せられた。参加した6人のうち、実験空間への入室後33日目で1人が退室したため、解析には5人のデータを使用した。

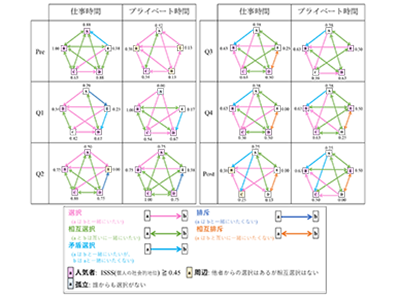

実験空間への入室前、入室中(4回)、退室後の計6時点で、参加者にソシオメトリックテストへの回答を求めた。このテストは、「誰と一緒にいたいですか?」「誰と一緒にいたくないですか?」という質問によって集団の構成員の関係性を観察するもので、同研究では、この質問文に「仕事時間に」「プライベート時に」という異なる時間帯を示す文言を追記し、仕事時間とプライベート時間における人間関係の様相の違いを分析。ソシオメトリックテストの結果から抽出された人間関係をソシオグラムに表すとともに、参加者の回答よりチームの結束力を算出した。

実験後期から仕事時間とプライベート時間の人間関係が同一化し、結束力が徐々に低下

その結果、次の3つのことが明らかとなった。実験初期では、人間関係の様相が大きく変化する。1~2年ほどかけてチームビルディングを行う宇宙飛行士とは異なり、同研究では準備時間が2~3週間と短かかったため、実験開始直後に人間関係が劇的に変化したと考えられる。この時期にはクルー間での対立や分離があり、閉鎖施設の外部にいる精神心理の専門家が特別に介入したことで、クルー間で意思決定を円滑に行えるようになった。

実験後期では、仕事時間とプライベート時間の人間関係が同一化してくる。実験後期では、チームの結束力は仕事時間、プライベート時間ともにゆるやかに低下した。また、ソシオグラムについても、後半期間および退室後において仕事時間とプライベート時間の間で同じようなグラフの形が観察されたことから、長期にわたり仕事時間とプライベート時間を同じ空間で過ごすことにより、両時間の人間関係の同一化が起こった、あるいは両時間の境界が曖昧になったと考えられる。

個人間の不和があっても、チームの結束力は通常の値を維持する場合がある。実験後期において、特定の2人の間で「お互いに一緒にいたくない」と感じていることが観察されたが、その間もチームの結束力は一定の値を維持しており、チームとして非常に質の高いパフォーマンスを発揮していた。

地上での多様な職種やコミュニティにおける集団運営にも応用可能な知見

今回の研究では、長期間の閉鎖空間における人間関係を数値化・可視化する手法を用い、チーム内の関係性の変化が明らかにされた。今回得られた知見は、将来の月・火星探査などへの有人ミッションに留まらず、地上での多様な職種やコミュニティにおける集団運営にも応用可能だ。

「実際の宇宙飛行士や南極越冬隊のように、外部からの支援をリアルタイムで受けることが困難な状況下では、クルーメンバーのみで重要な意思決定を行わなければならない場面も少なくない。そうした状況において、今回のような手法を用いた人間関係の定期的なモニタリングは、問題の早期発見や適切なタイミングでの介入を可能にし、クルーメンバーの心理的負担の軽減、さらにはミッション全体への悪影響の予防にもつながると考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 プレスリリース