肝移植が唯一の治療法とされる非代償性肝硬変、新しい治療法開発が望まれている

北海道大学は1月30日、新しい方法で誘導した自己マクロファージが肝線維化の抑制、改善効果を示すことを明らかにし、そのメカニズムの一端を解明したと発表した。この研究は、同大遺伝子病制御研究所の五十嵐佑一学術研究員、清野研一郎教授、株式会社メディネット、かずさDNA研究所らの研究グループによるもの。研究成果は、「Inflammation and Regeneration」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

肥満やアルコールの過剰摂取などにより肝臓で炎症が起きると、肝臓組織に線維タンパク質が沈着する肝線維化が引き起こされる。重度に進行すると、原因を解消しても不可逆的に組織が線維に置き換わる非代償性肝硬変へと進行していく。非代償性肝硬変では現在、肝移植が唯一の治療法とされているが、国内においてはドナー登録者の不足に起因する移植臓器確保の難しさが課題とされてきた。さらには、臓器移植が達成された場合においても、生涯にわたり免疫抑制剤を服用する必要があるため、臓器移植に代わる治療方法の開発が望まれていた。

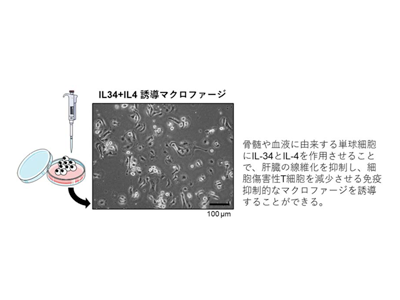

そこで研究グループは、免疫抑制機能を発揮させるサイトカインであるIL-34とIL-4を用いて、血液中の細胞から線維タンパク質分解作用を持つマクロファージを分化させ、患者自身の体内に再投与する自己マクロファージ療法の開発を企図した。

IL-34とIL-4で分化誘導のマクロファージ、肝線維化誘発マウスへ投与

マウスの骨髄からマクロファージの元となる単球細胞を採取し、IL-34とIL-4を含む培養液で培養することでマクロファージを分化誘導した。このIL34+IL4誘導マクロファージについて、遺伝子や分子の発現を解析し、免疫抑制性・組織修復性マクロファージの特徴を示すかどうか確認した。

さらにIL34+IL4誘導マクロファージを、薬剤などで肝臓炎症を起こし肝臓の線維化を誘発させたマウスへ尾静脈から投与することで、治療効果を解析した。治療後4週間経過したマウスの肝臓を採取して線維化した領域を評価するほか、線維化に関与する重要なタンパク質の発現を比較した。加えて、メカニズムの解析として細胞傷害性を持つT細胞に対する効果を確認した。

マウスの肝線維化症状を改善、細胞傷害性T細胞を増殖抑制するメカニズムも判明

単球細胞から誘導されるマクロファージには、炎症促進的なM1型と免疫抑制的なM2型が存在することが知られていた。そこでIL34+IL4誘導マクロファージの遺伝子発現を確認したところ、期待通りM2型マクロファージを特徴づける免疫抑制性の分子の遺伝子発現が亢進していた。さらに、線維タンパク質を分解する酵素の遺伝子発現も顕著に増加していたほか、肝臓組織の修復に寄与する遺伝子の発現も増加していることが明らかになった。

さらに、肝線維化を誘発したマウスへの治療効果を確認したところ、肝臓に沈着した線維の面積が明らかに減少していることが認められただけでなく、線維を分泌する肝星細胞の活性化指標が抑えられることが明らかとなった。このメカニズムを解明するため、肝星細胞を刺激する細胞傷害性T細胞とIL34+IL4誘導マクロファージを共培養したところ、PD-1シグナルを介してT細胞の増殖を抑える効果が認められたうえ、肝臓組織中でもT細胞の数が減少していることが確認された。

ヒト由来の細胞でも同様の性質持つことを確認

そして、これらのマクロファージの性質について、ヒト由来の細胞においても同様の性質を持つことが明らかになった。

今回の研究では、自己の細胞に由来する免疫抑制性のマクロファージによって肝臓の炎症を抑え、肝臓の線維化を抑えることが可能であると明らかにした。「今後、メカニズムの解明が進むことで、免疫抑制性マクロファージの体内での働きが判明し、線維化を治療できる臓器の拡大が見込まれる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・北海道大学 プレスリリース