脳部位のネットワーク間の機能的結合を分析、SCSに対する反応性が予測可能か検討

神戸大学は12月3日、治療が難しい難治性疼痛を抱える患者に対し、脊髄に微弱な電流を流すことによって痛みを和らげる「脊髄刺激療法(spinal cord stimulation:SCS)」の効果を、治療前に脳機能画像から予測できる方法を解明したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科外科系講座麻酔科学分野の上野喬平特定助教、溝渕知司教授、大城宜哲客員准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「British Journal of Anaesthesia」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

SCSは慢性疼痛の管理において重要な治療法。硬膜外腔に電極を挿入し、その電極から電気刺激を与えることで脊髄の神経に信号を送り、痛みの情報伝達を妨げる仕組みとなっている。刺激の強さや周波数は患者の個々の状態に応じて調整されるため、最適な疼痛緩和が図れる。この治療法は通常、他の治療法が効果を示さない場合に検討される。慢性疼痛に悩む患者にとって有用な選択肢であり、特に神経障害性疼痛や手術後の痛みなどに対して効果が期待されている。しかし、効果は患者ごとに異なるため事前に患者の反応性を予測することが必要となる。SCSが常に効果的な治療法であるか否かは不明であり、通常、各患者の効果は永久植え込みの前に数日~2週間の短期間のSCS試験で評価される。この試験は短期間だが体に負担がかかるため、より安全な方法が求められている。

そこで研究グループは、非侵襲的な評価方法であるfMRIを用いてSCSの反応性を予測できる可能性に注目した。SCSは神経障害性疼痛に効果があるとされているが、社会心理的要因が強い患者には効果が限られることもある。このため、個々の患者におけるSCSの効果を予測する新たなアプローチが必要だ。研究グループは以前、鎮痛薬のケタミン投与後に痛みが緩和された率が投与前の内側前頭前野と楔前部との間の脳機能結合の強さと負の相関を示すことを報告していた。これらの領域は慢性痛に関連すると考えられているデフォルトモードネットワーク(DMN)の重要な部分だ。

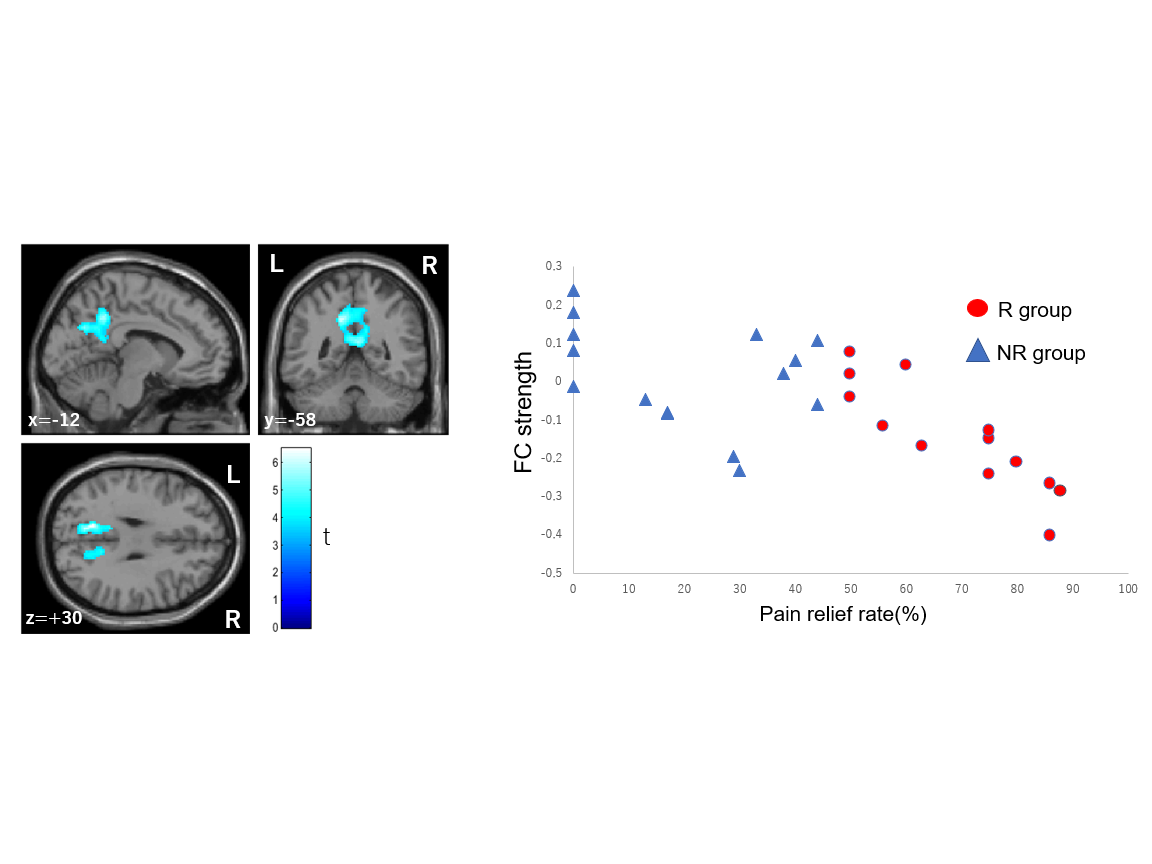

今回の研究ではDMNに焦点を当て、さらにDMNとサリエンスネットワーク(SN)間の機能的関係の変化が痛みの慢性化に関連していることを考慮した。実際、慢性痛患者を対象としたいくつかの以前の研究は、これらのネットワークにおける脳のつながりの変化を報告している。したがって、これらのネットワーク間の機能的結合を分析してSCSに対する反応性を予測できるか否かを検討した。

疼痛3か月以上/fMRIを受けた患者を対象に検証、脳機能と痛みの強さをSCS前後で評価

研究では、神戸大学医学部附属病院で行われたSCS試験に参加した患者を対象とした。対象者は慢性的な痛みが3か月以上継続し、fMRIスキャンを受けた20歳以上の患者で、脳に器質的な疾患がないこと、痛み以外で抗精神病薬を服用していないことを条件とした。

参加者はSCSの導入に先立ち、脳機能結合の評価と痛みの強度をNRS(患者が感じている痛みの強さを0~10の数字で評価する数値評価尺度)で測定した。解析方法としては、まず脳内で5つ、痛みに関連すると考えられる中心領域を設定。これらの領域は慢性痛やペインマトリックスと関連のあるデフォルトモードネットワークの一部である内側前頭前野、後帯状回、サリエンスネットワークの一部である中前帯状回、および左右の前島皮質だ。

治療有効群は非有効群に比べ治療後の痛み軽減、各群で変化した脳機能も確認

次に、治療有効群(R群)と治療非有効群(NR群)を比較し、これらの脳部位と有意な脳機能結合の差を算出した。さらに、NRSで治療前後の痛み改善率とこれらの脳部位において有意な相関がある脳機能結合部位も分析した。R群はSCS施行後にNRSが50%以上改善した患者で、NR群はNRSが50%以下の改善を示した患者とした。

同研究には29人の患者が参加し、14人がR群、15人がNR群となった。R群はNR群に比べ、治療後の痛みの軽減や心理的評価スコアが有意に改善された。また、脳機能結合の評価では、中前帯状回と楔前部/後帯状回間のFC強度がR群では低く、NR群では高いことが確認された。さらに、中前帯状回と楔前部/後帯状回間においてFC強度が痛みの改善率と負の相関を持つことも明らかになった。

脳機能検査が、痛み治療のさまざまなバイオマーカーとなる可能性

fMRIは採血のように針を刺すなど侵襲的な処置ではない検査方法であり、今回の結果のようにSCSの効果予測の方法として確立すれば患者に痛みを伴う処置を行わず、別の治療を選択できる可能性がある。

「脳の機能はそれぞれの部位で連関しており、今後も研究を重ねることで、新たな事前評価予測の指標となる脳部位の発見につなげられ、さまざまな治療分野で役に立つことができると想定される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・神戸大学 プレスリリース