視覚情報に対して知覚過敏や知覚鈍麻がみられるASD

九州大学は11月8日、自閉症スペクトラム(ASD)の非定型的な視覚認知が、脳内ネットワークの神経結合の病気である機能的結合異常(コネクトパチー)に由来することを突き止めたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究院の山﨑貴男学術研究員と飛松省三教授らの研究グループによるもの。研究成果は、神経科学国際誌「Frontiers in Neuroscience」のオンライン速報版に掲載された。

画像はリリースより

ASDでは視覚情報に対して知覚過敏や知覚鈍麻がみられ、それらの知覚異常がASDの社会性障害の基礎である可能性が指摘されている。しかし、その脳内メカニズムは未解明な部分が多かった。

そこで研究グループは、ある刺激に対する脳の特異的反応を捉える検査の「誘発脳波」や、神経線維の走行を捉える検査の「拡散テンソルMRI」を用いて、ASDの視覚認知に関する研究を10年ほど継続的に行ってきた。

ASDの早期診断バイオマーカー開発、早期の治療介入に期待

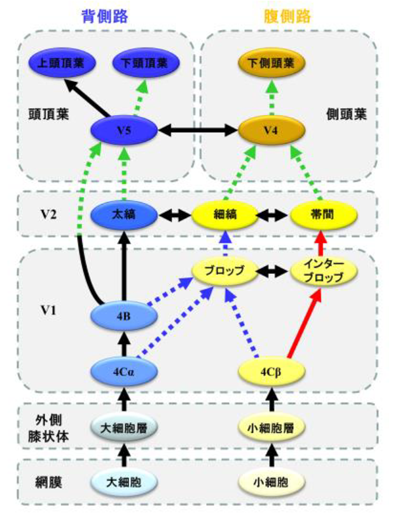

研究グループは今回、一連の研究成果および文献的考察から、ASDで生じている視覚ネットワーク異常に関する新しいモデルを発表。ASDの病態は単一の脳領域の障害ではなく、複数の脳領域間の複雑な機能的・構造的な脳内ネットワークの障害が本質であるとし、ASDはコネクトパチーだという新しい疾患概念を提唱した。

研究グループは、今後もさまざまな非侵襲的脳機能計測法や数理学的解析法を用いてASDの病態解明を進めていきたいとしている。また、視知覚異常はASDの診断基準にも採用されているが、客観的な指標は未だ確立していない。今回の研究をさらに発展させることで、ASDの早期診断バイオマーカーの開発や、早期の治療介入にも貢献したいとしている。

▼関連リンク

・九州大学 研究成果