メス由来の受精卵やES細胞を用いた染色体導入が一般的

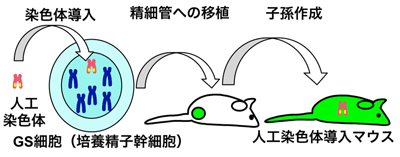

京都大学は9月22日、精子幹細胞(Germline Stem Cell:GS細胞)への人工染色体導入法を開発し、人工染色体導入マウスの作成に成功したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科の篠原隆司教授と、鳥取大学染色体工学研究センターの香月康宏准教授、理化学研究所バイオリソースセンターの小倉惇郎室長、京都医学総合研究所主席研究員らの研究グループによるもの。研究成果の論文は、米科学誌「Stem Cell Reports」に掲載されている。

画像はリリースより

これまで遺伝子改変動物を作成するには、メス由来の受精卵やES細胞を用いて行われる染色体導入が一般的だった。実際にこれまでは、マウスを中心とした多くの遺伝子改変個体が作成され、研究に用いられてきた。しかしながら、受精卵への大きなサイズのDNA導入は困難であり、染色体のように大きなDNAを受精卵へ導入してもうまくいかないのが現状だった。また、ES細胞を用いれば数千万塩基対もある人工染色体を導入できるが、長期培養の間に染色体異常が起こりやすく、人工染色体を導入しても脱落してしまうなど、さまざまな問題があった。

より迅速に人工染色体導入マウスの作成が可能に

GS細胞は、生殖細胞の中で唯一自己複製能力を持ち、個体の精子形成の源になると考えられ、自己複製能を持ち遺伝情報を次世代に伝えることができる点ではES細胞と同等の能力をもつ細胞と言える。

研究グループは、GS細胞における染色体の安定性が外来の人工染色体にも適用できるのではないかと考え、GS細胞に人工染色体を導入。その結果、ES細胞に導入した場合と比較して、より安定に長期にわたり人工染色体を維持することができたという。さらに、GS細胞を用いた遺伝子改変では、遺伝子改変動物の作成スピードも早く、ES細胞を用いた場合と比較して、より迅速に人工染色体導入マウスを作成することが可能になったとしている。

今後は幅広い動物種のGS細胞を用いることで人工染色体を用いた遺伝子改変動物作成が可能になり、よりヒトに近い疾患モデル動物の作成に繋がると予想される。さらに、染色体異常が原因の男性不妊症研究に応用できる可能性もあるとして、男性不妊症の発生メカニズムの理解や新たな治療法の開発に役立つと期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 研究成果