卵巣ホルモンの補充だけでは改善せず

徳島大学は1月26日、同大学病院地域産婦人科診療部の岩佐武特任准教授の研究グループが、卵巣機能の低下が中枢のストレス制御機構に及ぼす影響とその機序を解明したと発表した。

画像はリリースより

卵巣機能は生殖機能の維持や骨代謝のほか、栄養代謝機能や認知機能など複数の神経・生理機能に関わることが知られている。一方、卵巣機能とストレス調節機構の関係については十分解明されていない。研究グループでは、実験動物を用いた検討により、卵巣摘出が炎症性ストレス反応を増強することを明らかにしてきた。この結果から、今回、卵巣摘出による性腺ホルモンの低下がストレス反応を高める神経内分泌学的機序を明らかにすることを目的として研究に取り組んだとしている。

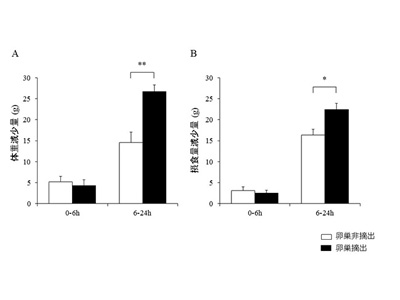

卵巣を摘出した動物と摘出していない動物に同等のストレスを負荷したところ、卵巣を摘出した動物ではストレスによる体重と摂食量の減少がより顕著であること、脳および脂肪組織における炎症反応がより顕著であること、これらの変化は卵巣ホルモンを補充するだけでは軽減しないことがわかった。これらの結果から、卵巣機能が低下することで全身のストレス反応が高まること、およびこれらの変化は卵巣ホルモンを補充するだけでは改善しないことが示唆されるとしている。

ビスファチン反応の高まり、卵巣機能低下によるストレス反応の増強に関与

また、脂肪細胞から分泌されるアディポサイトカインは、栄養代謝調節機能以外に炎症反応の調節作用を有することが判明している。研究グループは、特に作用が強いとされるタンパク質「ビスファチン」について、卵巣機能によるストレス反応の変化との関わりを検討した。その結果、卵巣を摘出した動物ではストレスによってビスファチンの遺伝子発現が高まりやすくなること、ビスファチンを阻害する物質を投与するとストレスによる炎症反応が軽減することが明らかとなった。これらの結果から、ビスファチン反応の高まりが、卵巣機能低下によるストレス反応の増強に関与していることが示唆されるとしている。

今後、より具体的な機序を解明することで、ストレス関連疾患の予防法確立を目標としていると、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・徳島大学 研究成果