創薬研究や再生医療研究への応用を目指す

東京大学は10月29日、ヒトのiPS細胞由来の肝細胞を迅速かつ低コストで大量に調製できる方法を開発したと発表した。この研究は、同大学分子細胞生物学研究所の木戸丈友助教、宮島篤教授らの研究グループによるもの。同研究は、科学技術振興機構(JST)の「人工多能性幹細胞(iPS細胞)作製・制御等の基盤技術」研究領域の研究助成および日本学術振興会の科学研究費助成の支援のもと行われた。

画像はリリースより

近年、創薬研究や再生医療研究への応用を目的として、ヒトiPS細胞から肝細胞を誘導する試みが活発に行われているが、未だ簡便で効率的な方法によって成熟した肝細胞を作製できる手法は開発されていなかった。

新規に同定した肝前駆細胞マーカーが鍵に

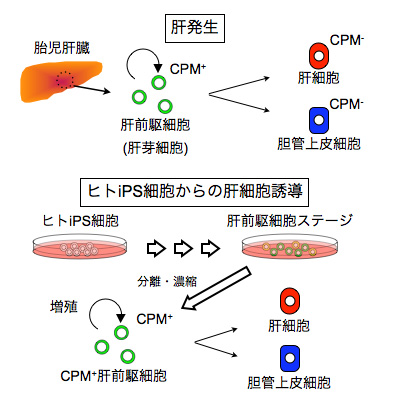

研究グループは、成熟前の肝前駆細胞が成熟した肝細胞に変化する過程を捉えることのできる分子指標として、新たに肝前駆細胞の細胞膜タンパク質カルボキシペプチダーゼM(Carboxypeptidase M; CPM)をマウスにおいて同定。マウスの肝臓が発生する過程で、マウス胎児期の肝前駆細胞に強く発現し、その発現は肝臓が成熟する過程で消失するため、CPMは肝前駆細胞のよい分子指標となりえるという。

さらに、ヒトのiPS細胞から肝細胞への分化誘導系において、CPMの発現を指標にして、細胞を分離したところ、簡便に効率よくヒトのiPS細胞由来の肝前駆細胞を分離することが可能となった。また、このCPMを発現している肝前駆細胞から肝細胞と胆管上皮細胞を分化誘導できることが判明したという。

今回、同研究グループが作製した肝細胞は、成熟肝細胞の性質を長期に渡って示すため、薬物の毒性試験、新規薬物の探索、細胞治療などへの利用が期待されている。

▼関連リンク

・東京大学 Research News