胃がんの一次治療として化学療法+レンバチニブ+ペムブロリズマブ併用は有効か?

国立がん研究センターは6月2日、胃がんに対する一次治療としての化学療法・レンバチニブ・ペムブロリズマブの併用療法を検討したLEAP15試験の結果を発表した。この研究は、同センター東病院の設楽紘平消化管内科長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Clinical Oncology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

胃がんは依然として世界的にがん死亡の主要な原因の一つであり、特に進行例では予後が不良である。近年、免疫チェックポイント阻害薬を含む一次治療の有効性が示されているが、グローバル試験における全生存期間の中央値は依然として12~14か月程度にとどまっている。

血管新生を標的とする治療法の追加は、特に二次治療以降で一定の有効性が示されている。レンバチニブは血管新生に関わるVEGFR・FGFR・PDGFRなどの複数の因子を阻害する経口マルチキナーゼ阻害薬。非臨床試験において抑制性マクロファージの阻害などを介した腫瘍微小環境の変化を基に免疫チェックポイント阻害薬であるペムブロリズマブとの併用効果を示し、腎がん・子宮体がんなどに対する臨床での併用効果も報告されてきた。さらに、同センター東病院の臨床試験グループは、レンバチニブとペムブロリズマブとの併用を進行胃がんに対する一次・二次治療として検討する医師主導治験としての第2相試験(EPOC1706)を実施し、69%の奏効割合を報告していた。

今回のLEAP-015試験は、これらの知見に基づき一次化学療法+レンバチニブ+ペムブロリズマブの併用療法を化学療法単独と比較し、その有効性と安全性を評価することを目的とした初の国際共同第3相試験だ。

レンバチニブ+ペムブロリズマブ併用、安全性に問題なし

同試験では、まず2020年12月から2021年1月までに安全性確認のためパート1に15例が登録され、化学療法であるCAPOX(カペシタビン+オキサリプラチン)またはFOLFOX(フルオロウラシル+ロイコボリン+オキサリプラチン)とレンバチニブとペムブロリズマブの併用療法の安全性が検討された。1例でグレード3の疲労と1例でグレード4の好中球減少が認められたものの、他に重篤な副作用を認めなかった。

無増悪生存期間・奏効割合は併用群で改善、生存期間の有意な延長は確認できず

パート1で安全性が許容範囲であると判断され、ランダム化パートであるパート2が開始された。2021年5月から2023年3月までの期間にグローバル157施設より880例の患者が化学療法とレンバチニブとペムブロリズマブの併用療法(443例)、もしくは化学療法単独(437例)に割り付けられた。主要評価項目は全生存期間と無増悪生存期間であり、副次評価項目として奏効割合、奏効期間、安全性などが検討された。PD-L1のCPS(Combined Positive Score)は登録時に検査され、全体の約80%に相当する688例の患者がCPS≧1を示していた。

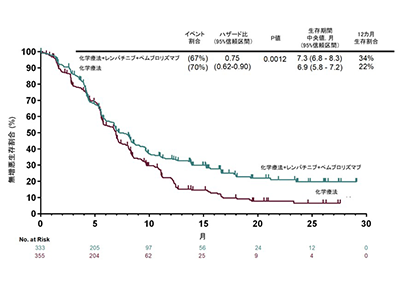

主要評価項目の一つである無増悪生存期間の中央値は、PD-L1 CPS≧1集団において併用群で7.3か月、化学療法群で6.9か月(ハザード比0.75、95%信頼区間:0.62-0.90、P=0.0012)、全体集団ではそれぞれ7.2か月対7.0か月(ハザード比0.78、95%信頼区間:0.66-0.92、P=0.0019)であり、無増悪生存期間の統計学的有意差が認められた。

一方、もう一つの主要評価項目である全生存期間の中央値はPD-L1 CPS≧1集団でそれぞれ12.6か月対12.9か月(ハザード比 0.84、95%信頼区間:0.71-1.00、P=0.0244)で、有意性の閾値(P=0.0204)には届かなかった。全体集団の全生存期間は13.1か月対13.0か月(ハザード比 0.87、95%信頼区間:0.75-1.01)だった。

奏効割合はPD-L1 CPS≧1集団で59.5%対45.4%、全体集団で58.0%対43.9%(いずれもP<0.0001)と有意な改善が確認された。奏効期間の中央値は全体集団で8.9か月対6.8か月だった。奏効維持割合も12か月時点で45%対24%と併用群で良好な結果だった。

サブグループ解析では併用群で良好な傾向あり

主要評価項目である全生存期間のサブグループ解析において、PD-L1 CPS≧10、原発が食道胃接合部がんである症例、ECOG PS 0の集団で、併用群が比較的良好な傾向を示した。ただし、各サブグループの解析は検出力が限定的であり、探索的な解釈にとどまった。

後治療実施は化学療法群に多い傾向

後治療は併用群で46%、化学療法群で63%の患者に実施され、抗PD-1/PD-L1抗体(5%対19%)、血管新生阻害剤(19%対29%)は化学療法群で多い傾向だった。

グレード3以上の有害事象の頻度は併用群で高い結果、QOLには大差なし

全グレードの治療関連有害事象は併用群で97%、化学療法群で92%に発現した。グレード3以上の有害事象は、それぞれ65%および48%に発現した。治療中止を要した有害事象は併用群で20.4%、化学療法群で11.3%に認められた。

頻度の高かった治療関連有害事象(全グレード)は、好中球減少症(併用群:46%、化学療法群:45%)、嘔気(39%対40%)、下痢(38%対25%)、高血圧(32%対0%)、食欲減退(30%対18%)、タンパク尿(21%対<1%)などだった。レンバチニブ特有の高血圧およびタンパク尿が併用群に多く見られた。免疫関連有害事象は併用群で46%、化学療法群で12%に発現し、グレード3以上の免疫関連有害事象は10%対1%だった。治療関連死は併用群で5%、化学療法群で<1%だった。 QOL(生活の質)は、EORTC QLQ-C30スコアを用いて評価した。全般的な健康状態・生活の質スコアの経時的変化は、レンバチニブ併用群と化学療法単独群の間で大きな差は認められなかった。症状尺度においては、下痢および食欲低下のスコアが併用群で一時的に悪化する傾向があったが、時間経過とともに回復する傾向を示した。

今後の治療戦略を再考するためのデータとして有用

今回の試験は、化学療法とレンバチニブ・ペムブロリズマブの併用が無増悪生存期間を有意に延長し、奏効割合も改善することを示した。一方で、全生存期間の有意差は確認されず、副作用が増加することが確認された。

「この治療が最適な患者を同定するバイオマーカー研究や適正使用の検討が求められる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立がん研究センター プレスリリース