サルの大脳高次視覚野から神経活動を解析

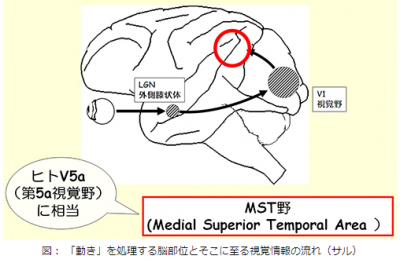

京都大学は5月13日、同大総合医療開発ユニットの稲場直子特定助教と医学研究科の河野憲二教授が、視覚認知に大脳皮質のMST野(Medial Superior Temporal Area)が関与しているとことを明らかにしたと発表した。この研究成果は現地時間5月12日、米国科学雑誌「米国科学アカデミー紀要」オンライン版に公開された。

画像はプレスリリースより

人間の眼は、常に速い速度で眼を動かしているが、それにもかかわらず周囲の景色を安定して見ることができる。この現象は、数世紀にわたり活発な検証が行われてきたが、その実態は不明なままだった。

そこで研究チームは、この眼の動きによるブレを補正して安定した視覚をつくりだす脳内メカニズムを解明するため、サルの大脳高次視覚野から神経活動を記録・解析を行った。

MST野の神経細胞が眼の動きの前後情報を統合して処理

高次視覚野の神経細胞には受容野があり、神経細胞が異なる網膜部位に映る視覚像に反応する。そこで、眼の動きによって網膜に映った視覚像の位置が移動する際、神経細胞の受容野の位置にどのような変化が生じるのかを調べたという。

その結果、大脳皮質の後頭・頭頂連合野の一部であるMST野の神経細胞は、眼の動きが終わった時点で、眼が動き出す前に受容野にあった視覚情報を呼び起こし、その瞬間に見えている情報と統合して処理していることが明らかになったという。

また、実験結果から、MST野の神経細胞が眼の動きの前後の情報を統合することにより、眼が動くことによって生じる視覚像のブレを補正し、安定した、また連続した視覚認知を維持する神経メカニズムに関与している可能性が示唆されたという。

この研究成果は、様々な視覚情報処理の脳内メカニズムの解明や脳機能障害の診断および機能改善などに役立つことが期待される。同研究チームは、引き続きこの仕組みの解明を目指すとしている。(白井蓮)

▼外部リンク

京都大学 プレスリリース

http://www.kyoto-u.ac.jp/news6/2014/