ADHDの治療薬MPHについて、継続的な内服の前に効果を予測

東京大学は5月4日、注意欠如多動性障害(ADHD)の小児が内服する塩酸メチルフェニデート(MPH)の長期的な効果を、光トポグラフィー(NIRS)によって予測できる可能性を示唆した研究結果を発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科こころの発達医学分野の石井礼花助教、金生由紀子准教授、同精神医学分野の笠井清登教授らの研究グループによるもの。研究成果は、同日付けで「Neuropsychopharmacology」に掲載されている。

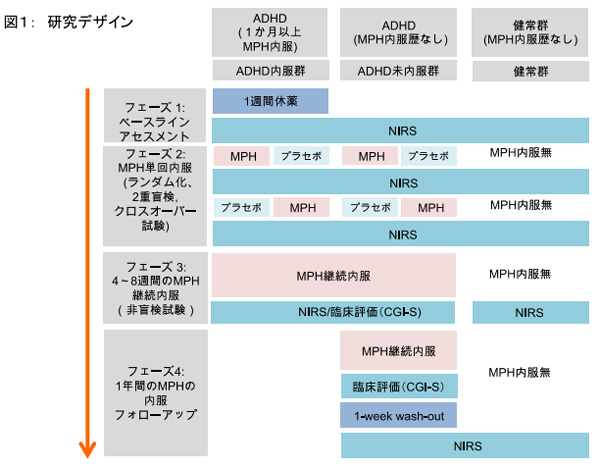

画像はリリースより

小児のADHDの薬物治療のひとつとしてMPHの内服があり、約70%の患児でその症状を改善する効果があるといわれている。しかし、副作用として食欲低下や睡眠への影響があるため、効果のない患児の内服はできるだけ減らしたいという考えもあった。一方、MPHが有効であるにもかかわらず、依存性や副作用を懸念して使用を避けることで、症状の改善が図られないという問題も生じていた。そのため、継続的な内服の前に、薬物治療の効果を予測するための客観的な指標があれば、これらの課題が解決になると考えられていた。

光トポグラフィー検査で治療効果を予測

研究グループは、ADHD患児に対し、安全で簡便な脳機能検査法であるNIRSを用いて、ランダム化比較試験を実施。結果として、内服前に比べてMPHを1回内服した後のNIRSの信号が高くなるほど、MPHを1か月継続して内服した後の治療効果が高いということを見出したという。さらに、1年間内服した後のMPHの治療効果についても同様の結果を得た。

同研究の成果によって、MPHの継続的な内服前に行った光トポグラフィー検査が、ADHDの薬物治療の効果予測に役立つ可能性が示唆された。これにより、ADHDの患児や家族に負担をかけない治療の選択ができると期待が寄せられている。

研究グループは今後も引き続き、多施設、 多人数で再現性のある結果を得られるか検証し、他の心理社会的治療や薬物療法などとの比較検証を行うことが望ましいとしている。

▼外部リンク

・東京大学 ニュースリリース