曝露療法、薬物療法は効果不十分、新たなPTSD治療を開発するには?

北海道大学は2月14日、14種類存在するセロトニン受容体のうち、5-HT2C受容体が恐怖記憶に関与することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究院の大村優講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Translational Psychiatry」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

画像はリリースより(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

近年の東日本大震災に代表されるような天災、戦争、虐待などの恐怖の記憶はヒトの脳に深く刻み込まれ、人々を長く苦しめる。しかし、恐怖の記憶に苦しむ心的外傷後ストレス障害(PTSD)患者に対する治療薬や、曝露療法などの認知行動療法の効果はいまだ不十分だ。

恐怖の記憶には脳内のセロトニン放出が関与することが知られている。しかし、放出されたセロトニンを受け取る受信機の役割を果たす受容体は14種類もあり、このうちどれが恐怖記憶に重要なのかがわからないと、薬を作ることができない。また、薬物療法と組み合わせて、何度も恐怖関連情報に接する曝露療法が用いられることがあるが、治療成績はあまり良くなく、何らかの改善が必要とされている。

セロトニン受容体「5-HT2C」が恐怖記憶に関与、マウスで

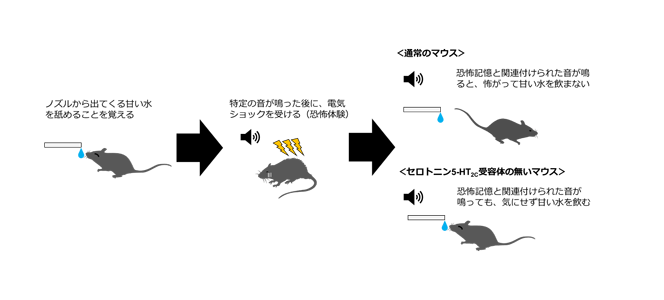

研究グループは、セロトニン受容体の1つである5-HT2C受容体に着目し、5-HT2C受容体を発現しない遺伝子改変マウス(5-HT2C受容体欠損マウス)を用いて実験を行った。恐怖の程度を評価するために、次のような方法を用いた。マウスは甘い砂糖水を好んで飲むが、ある場所で電気ショックを受けるという恐怖体験をした通常のマウスは、その場所では怖がって砂糖水をあまり飲まなくなる。また、ある音を聞いた直後に恐怖体験をした通常のマウスも、その音を聞くと砂糖水を飲むのをやめてしまう。従って、砂糖水を飲む頻度を恐怖記憶の指標とした。そして、5-HT2C受容体欠損マウスを用いて、同様の実験を行った。すると、5-HT2C受容体欠損マウスは、以前に恐怖体験をした場所に置かれたり、音を聞かされたりしても、あまり怖がらずに砂糖水を飲み続けた。

恐怖体験の曝露の仕方次第で、マウスは恐怖記憶を維持

また、恐怖体験直後は怖がっていても、(電気ショックを受けずに)何度もその場所や音に曝露されると、徐々に慣れていき、「この場所(もしくはその音)はもう安全なんだ」と認識するようになる。これが曝露療法の基本的な考え方であるが、曝露の仕方次第では症状が悪化する可能性がある。

今回の研究ではそれを検証するために、マウスにある特徴的な場所で特定の音を聞かせた後に恐怖体験をさせた。つまり、場所と音という2つの情報が恐怖体験と結びついていることになる。その後、音だけを再度マウスに繰り返し聴かせて「もうこの音は大丈夫」と認識させる。続けて、恐怖体験をした場所に繰り返し曝露する。その結果、マウスはその場所に対する恐怖記憶を維持し続け、怯えたままだった。

PTSDの治療薬・治療法開発につながることに期待

今回の成果を踏まえると、5-HT2C受容体の機能を阻害するような薬が治療薬となり得ることが示唆される。しかし同時に、恐怖関連情報を部分的に提示するようなやり方では、薬の効果が消失したり、症状が悪化したりする可能性が示された。「今回の研究では、なぜこのようなことが起きるのかというメカニズムまでは解明できていないが、将来的にはこの研究が恐怖の記憶に苦しむPTSDの治療薬・治療法開発につながることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・北海道大学 プレスリリース