CDDPは副作用として感音難聴を引き起こすことがある

藤田医科大学は6月30日、抗がん剤シスプラチン(CDDP)の重大な副作用である難聴に対して、生理活性物質であるインスリン様成長因子1(IGF1)が難聴の発症を防ぐ効果を持つ可能性を初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大耳鼻咽喉科・頭頸部外科学の山原康平講師らの研究グループと、京都大学の共同研究によるもの。研究成果は、「Hearing Research」のオンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

CDDPは、がんの治療によく使われる抗がん剤の一つで、大人だけでなく子どもにも広く使用されている。しかし、この薬には副作用として内耳組織が傷害を受けて起こる感音難聴があり、特に子どもはこの副作用を受けやすいことがわかっている。

CDDPによる難聴は、最初は高い音が聞こえにくくなることから始まり、薬の使用が続くと日常会話に必要な音域にも影響が出てくる。現在、この難聴を予防できる決定的な治療法は存在しない。特に小児では、難聴が学業や社会的な発達に悪影響を与えるため、大きな問題となっている。

IGF1はCDDPによる難聴に対しても有効か?

そこで注目されているのが、IGF1というホルモンだ。IGF1は体内に元来存在し、内耳を含めた体内の細胞の成長や生存に重要な働きを持つ。特に、内耳の細胞をさまざまな傷害から守る効果があることが動物実験などで示されており、実際にIGF1は別のタイプの感音難聴である突発性難聴に有効であることが知られている。しかし、IGF1がCDDPによる難聴を防ぐ効果があるかどうかについては不明だった。

IGF1はCDDPによる外有毛細胞傷害を保護/細胞内の酸化ストレス発生・細胞死を抑制

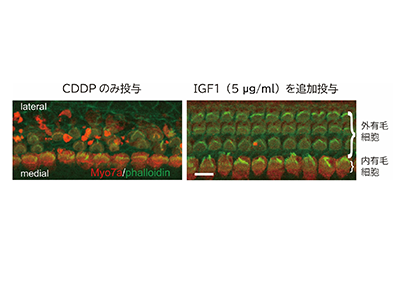

今回の研究では、IGF1がCDDPによる内耳へのダメージを防げるかどうかを調べるために、マウスの内耳の組織を使って実験を行った。その結果、IGF1を一定の濃度(5μg/mL)で加えると、聴力に重要な細胞である「外有毛細胞」がCDDPのダメージから守られることを見出した。

CDDPによる聴力障害の原因の1つに、酸化ストレスがある。これは内耳において活性酸素が過剰に発生し、細胞を守る抗酸化物質が減ってしまうことで起こる。研究グループは、IGF1が酸化ストレスを和らげるのではないかと考えた。

IGF1が内耳に与える影響を調べるために、CDDP投与後の組織で抗酸化力の指標となる「GSH/GSSG比」を測定したところ、CDDP投与群では、この比率がコントロール群の約半分にまで低下した。一方、CDDPにIGF1を併用した群では、コントロール群の約70%までGSH/GSSG比が回復した。このことから、IGF1がCDDPによって引き起こされる酸化的なダメージを軽減し、内耳を守る効果があることが示唆された。

CDDPによって発生する酸化ストレスは、内耳の細胞にアポトーシスを引き起こす。IGF1がアポトーシスを防げるかどうかを調べたところ、CDDPだけを投与した場合には多くの細胞死が確認されたが、IGF1を使った場合は、ほとんど細胞死が見られなかった。これにより、IGF1がCDDPによる細胞死を防ぐ働きがあることが示された。

IGF1を用いたCDDPによる内耳障害の予防法開発に期待

今回の研究から、IGF1を使った治療がCDDPによる内耳の傷害を防ぐ新しい方法になり得ることが示された。

「今後は、実際の動物を使った実験で、IGF1の投与が内耳細胞を守り、聴力を保つ効果があるかどうかを詳しく調べていく予定だ」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・藤田医科大学 プレスリリース