自閉症研究、課題の一つはバイオリソースの不足

神戸大学は6月12日、「次世代染色体工学」と呼ばれる新しいゲノム操作法を確立し、自閉症の原因となるあらゆるゲノム変異の細胞モデルを作製することに成功したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科の野村淳学内講師(現:客員准教授)、内匠透教授(現:特命教授)らの国際共同研究グループによるもの。研究成果は、「Cell Genomics」に掲載されている。

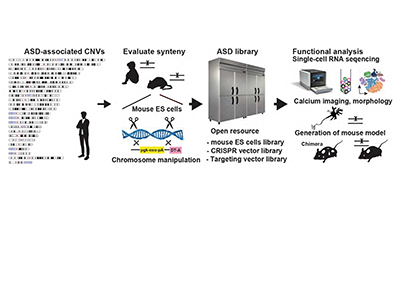

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

自閉症(自閉スペクトラム症)は、社会性コミュニケーションの低下、特定の物事への強いこだわりや繰り返し行動を特徴とする神経発達症(発達障害)。発症要因も含め、いまだ不明な点が多いことから、自閉症一般に効果が認められる薬は存在しない。

研究グループは、現在世界中で自閉症に関する研究が精力的に行われているにも関わらず、顕著な進展が見られないのは、基盤となる自閉症の生物学的なリソースの不足に起因すると考えた。実際、世界で用いられる生物リソースは、必ずしも同一の手法で開発されたものではないことから、研究結果が一致しないことも少なくない。もし、統一的な技術手法で作製した自閉症のモデル細胞コレクションがあれば、信頼できる研究結果が得られ、ひいては停滞気味である自閉症研究、創薬にもブレイクスルーをもたらす可能性がある。

自閉症の遺伝要因として「コピー数多型」に着目

これまでの研究から、自閉症は遺伝要因(リスク遺伝子およびゲノムの変異)が発症に関与する可能性が示唆されている。そこで今回の研究では、自閉症の原因として「コピー数多型」と呼ばれるゲノム変異に注目した。

コピー数多型は、ヒトの多様性に関与するだけでなく、自閉症をはじめとする精神疾患の原因として知られている。また、コピー数多型はリスク遺伝子の変異に比べて、遺伝的浸透率が高く、病態モデルとして適切であると考えられている。

ゲノム編集技術を取り入れた「次世代染色体工学」を開発

ヒトでの遺伝学的解析の結果、多くのコピー数多型が報告されており、その数は数千例以上に及ぶ。しかし、自閉症研究の対象となる染色体、ゲノム領域は2桁の数(100か所未満)にとどまることが明らかになった。

これらの網羅的なコピー数多型のモデルを作製するために、まず、従来の発生工学(ES技術)に基づく染色体工学にゲノム編集技術を組み合わせることにより、より簡便な「次世代染色体工学」を開発した。

自閉症と関連するゲノム変異を有する「細胞コレクション」を作製

ゲノム編集技術をベースとしたゲノム改変技術である次世代染色体工学を用いてマウスES細胞のゲノムを改変し、自閉症と相関するゲノム変異を有する63種類の細胞を作製した。世界的にも類を見ない、これら自閉症細胞コレクションは、同質遺伝子的(アイソジェニック)な細胞系譜(ライン)として、実験結果を担保する有用なバイオリソースと考えられる。

これに加え、各細胞が有する詳細な遺伝情報(データベース)が伴えば、バイオリソースとしてだけでなく、生物情報としても価値を伴う理想的な細胞コレクションといえる。この細胞の情報は、同大のサーバーを通じて公開されている。

細胞コレクションを用いて作製したマウスで自閉症様表現型を確認

マウスES細胞はマウス胚盤胞に注入することで、コピー数多型(染色体異常)のモデルマウスを作製することができる。研究グループは、染色体15q13.3欠損のES細胞モデルからモデルマウスを作製することに成功した。このモデルマウスの行動解析の結果、社会性行動異常などの自閉症に特有の行動が観察された。

モデル細胞コレクションを用いて自閉症の複雑性にアプローチ

自閉症創薬の阻害要因として一般に挙げられるのが、自閉症の複雑性だ。遺伝要因が自閉症の発症に関与する可能性はこれまでの遺伝学研究から示唆されている。しかし、自閉症リスクとされる遺伝子の機能はバラバラで、どの細胞が自閉症表現型の原因なのか、またどの細胞内シグナルが創薬のターゲットとなりうるのかも、はっきりとした統一的見解が出ていない。

研究グループは、自閉症細胞コレクションを用いることで、少なくとも「どの細胞種の、またどの細胞シグナルが自閉症で共通して変異しているか」という問いに答えることを試みた。

自閉症モデル細胞では共通して異常タンパク質抑制機構が破綻

実験では、変異を有さないマウスES細胞とゲノム変異を持つES細胞12種類を神経系に分化させ、シングルセルRNAシークエンス技術を用いて一細胞ごとの遺伝子発現パターンを解析した。

バイオインフォマティクスによる多面的な解析結果から、自閉症に関与するゲノム変異を有する細胞は、いずれもタンパク質合成に関わるシグナルに異常が集積する可能性が示唆された。さらに、タンパク質の合成制御に関わるステップを一つずつ詳細に解析したところ、異常なタンパク質合成を抑制するシステムの一部を構成する遺伝子(Upf3b)の発現が自閉症細胞モデルに共通して減少することを突き止めた。興味深いことに、この現象は神経細胞でのみ認められたことから、自閉症患者の脳内では神経細胞特異的に異常タンパク質産生を抑制するシステムが機能していない可能性が示唆された。

さまざまな精神疾患の病態解明や創薬への貢献に期待

今後、同グループが開発した細胞コレクションとデータベースによって、自閉症創薬への展開を視野に入れた橋渡し研究が進展するものと考えられる。また、神経細胞特異的な「異常タンパク質産生抑制メカニズムの機能低下」と自閉症表現型との相関関係は、ヒト細胞のみならず、自閉症モデル動物を用いた脳内の時空間的解析が期待される。

「今回は自閉症コピー数多型を中心に収集したが、これらの病的コピー数多型は統合失調症や双極性障害などの他の精神疾患の原因とも共通した領域になっており、今回の細胞モデルは広く精神疾患の細胞モデルとして利用できる。さらに、今後はヒトES細胞モデルに展開することにより、より精神疾患の病態解明が進展すると考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・神戸大学 プレスリリース