重篤な合併症を引き起こす希少難病「中大動脈症候群」、原因メカニズムは未解明だった

東京科学大学は6月11日、原因が長年不明だった全身性の血管狭窄疾患「中大動脈症候群」の原因として、RNF213遺伝子の異常を世界で初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科発生発達病態学分野の高木正稔教授、臨床医学教育開発学分野の鹿島田彩子助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「JCI Insight」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

中大動脈症候群は、小児および若年成人に発症する極めてまれな疾患であり、全身の中動脈および大動脈が狭窄することによって、重要な臓器への血流が制限される深刻な病態を呈する。大動脈狭窄症全体の0.5~2%を占めるとされており、腎動脈や内臓動脈への病変により、高血圧や脳卒中、腎機能障害などの重篤な合併症を引き起こす。

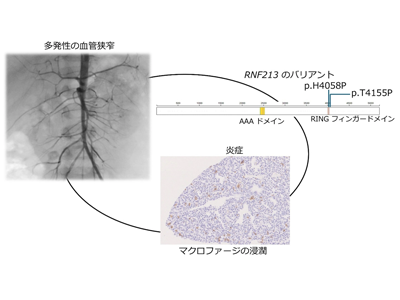

また、モヤモヤ病との合併例も報告されているが、その病態や責任遺伝子については長らく不明のままだった。RINGフィンガータンパク質213(RNF213)遺伝子は、これまでモヤモヤ病や肺動脈性高血圧症との関連が指摘されてきたが、そのバリアント(遺伝子配列の変化)が疾患の発症にどのように関与しているかについては、これまで解明されていなかった。

患者2人の解析からRNF213遺伝子バリアントが原因となる炎症メカニズム解明

今回の研究では、中大動脈症候群の患者2人に対して全エクソン解析を行い、共通する変異としてRNF213遺伝子のバリアントを同定した。さらに、患者と同一のバリアントを持つノックインマウスを作製し、その病態を解析した結果、バリアントを持つマウスは出生直後に死亡した。死因は、肺の構造異常と重度の炎症であることが判明した。

これらの異常は、炎症カスケードの活性化およびNF-κBシグナル経路を介した炎症反応の亢進によって引き起こされており、RNF213のバリアントが単球やマクロファージの過剰な活性化を促すことが示唆された。これらの結果から、RNF213が中大動脈症候群の病因遺伝子であると結論づけられた。

中大動脈症候群の診断精度向上・治療法開発のほか、関連疾患にも応用可能と示唆

今回の成果により、中大動脈症候群の診断精度の向上が期待されるだけでなく、RNF213遺伝子を標的とした新たな治療法の開発も、現実的な目標として視野に入ってきた。さらに、今回の研究で作製されたノックインマウスは、モヤモヤ病や原発性肺高血圧症といった関連疾患の病態解明や創薬研究にも応用可能であると考えられる。

「RNF213の異常が炎症をどのように惹起するのかについて、さらに詳細な分子細胞生物学的メカニズムの解明を進めていく予定。あわせて、治療法の開発に向けてバイオマーカーとなる指標の探索にも取り組んでいきたいと考えている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京科学大学 プレスリリース