ASDで異なる症状が同時に現れる理由は未解明

東京大学は6月10日、高機能自閉スペクトラム症(以下、ASD)の複数の症状が、脳神経活動のダイナミクスをより柔軟にするような独自の磁気刺激によって改善する可能性があることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)の渡部喬光教授、浜松医科大学精神神経科の山末英典教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Neuroscience」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ASDは、特定のものごとや決まりへのこだわり(認知の硬直性)や特徴的なコミュニケーション傾向(社会疎通性)を中核の症状とした発達障がいである。その割合は人口の5%程度とも言われており、発達障がいの中でも最も代表的なものの1つとして知られている。

ASDの多様な症状が生み出される神経メカニズムは、さまざまな手法、モデル動物などを用いて研究が長年進められてきた。近年では、オキシトシンの経鼻投与によってASDに特徴的なコミュニケーションの傾向を変化させることができるという大規模治験が報告されるようになっている。しかし、認知の硬直性やユニークな社会疎通性、さらには近年再注目されるようになった感覚症状といった、一見無関係に思える症状がなぜ1人の中に共存するのか、それらを一度に改善する方法はないのか、という根本的な疑問にははっきりとした答えがなかった。

神経活動の硬直性とASD症状の関連性、因果関係やどの症状に影響するかは不明

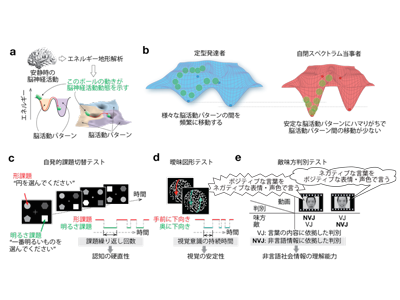

研究グループは、先行研究によって大脳神経活動の硬直性とASD症状との関連を報告していた。機能的MRIで測定した安静時大脳神経活動をエネルギー地形解析によって分析することで、脳全体の活動パターンが次から次へと変化する頻度が高機能ASD当事者では定型発達者(以下、TD群)と比べて少なく、そのようなASD特有の大脳神経活動の過度な安定性がASDの臨床的な症状と相関しているということが判明していた。

しかし、これらの研究で示唆されたのはあくまで相関関係であり、因果関係ではなかった。加えて、神経活動の硬直性と相関関係が観察されたのも臨床的面接を通して評価される重症度であり、よく制御された実験で計測された認知行動反応ではなかった。つまり、大脳神経活動ダイナミクスの硬直性がASD特有の多様な行動傾向のうちどれの原因であるのか、さらに大脳神経活動ダイナミクスを柔軟にしたらASD症状も変化するのか、といった重要な問いは未解決のままだった。

心理行動実験で、ASDの3症状と大脳神経ダイナミクスの硬直性との相関が判明

この問題を解決するため、今回の研究ではまず3つの心理行動実験を用意した。1つのことへのこだわり(認知の硬直性)の程度を測るための「自発的課題切替テスト」と、視覚意識の過度な安定性を測定するための「曖昧図形テスト」、そして表情や声色といった非言語的社会情報の処理傾向を測定する「敵味方判別テスト」である。いずれも、先行研究によりASD当事者では、TD群に比べて統計的に有意に異なる反応を示すことが示されている。

今回の研究では、この3つの心理課題を50人の成人高機能ASD当事者と同数のTD群に実施してもらった。並行して機能的MRIを用いて彼らの安静時脳活動を計測し、エネルギー地形解析を施すことで、ASD当事者とTD群の大脳神経ダイナミクスを算出した。その結果、高機能ASD当事者に認められる認知の硬直性も、視覚の過度の安定性も、非言語的社会情報の利用頻度の少なさも、全てASD当事者の大脳神経ダイナミクスの硬直性と相関していることが発見された。

脳活動駆動型神経刺激装置による神経刺激で神経活動の硬直性とASDの3症状が改善

では、神経活動の硬直性とこれら3つのASD症状に認められた相関は、因果関係も示唆しているのだろうか。この問いに答えるため今回の研究では、脳活動駆動型神経刺激装置を用いてASD当事者の神経ダイナミクスを柔軟にし、上記の3つの認知行動指標がどのように変化するかを調べた。脳活動駆動型神経刺激装置を用いたのは、広く使われているヒト向けの非侵襲的神経刺激法では困難だった大脳神経ダイナミクスの硬直性・柔軟性のコントロールがこの装置を用いると可能であることが、先行研究で示されているためである。

上記の実験に協力した50人の成人高機能ASD当事者を対象に、8か月以上にわたる長期実験を実施した。神経刺激による副作用と思われる症状の報告はなかったが、実験が長期間にわたったため、完了まで至ったのは40人のみとなった。しかし、この40人の高機能ASD当事者の神経活動データと行動実験の結果を精査してみると、コントロール条件と比べて神経刺激をした条件では、大脳神経活動のダイナミクスの硬直性は初回の実験から改善し、3つのASDに関連した行動指標も、タイムラグの差こそあれ、いずれも改善傾向を示していた。

特に認知の硬直性は、神経ダイナミクスの硬直性同様に初回刺激時から有意な変化を示しており、その変化幅も神経ダイナミクスの硬直性の変化量と相関していた。これは、今回の研究で注目した大脳神経ダイナミクスの硬直性が、ASDの認知の硬直性の主たる原因の1つとなっていることを示唆している。

視覚・社会情報処理症状の改善には、さらに脳ネットワーク間協調性の向上が必要

一方、神経ダイナミクスの柔軟性が、ASD特有の視覚の過度な安定性と非言語的社会情報の利用頻度の少なさの改善に結びつくには、それぞれ7週間と9週間という時間が必要だった。これはなぜだったのだろうか。

今回の研究では脳活動駆動型神経刺激装置を用いた複数の実験をさらに行うことで、「これら2つの症状が改善するには、神経ダイナミクスが柔軟になるだけでは不十分であり、さらに2つもしくは3つの大脳サブネットワーク間の協調性が向上する必要がある」ということを突き止めた。

視覚の過度な安定性が改善するには、神経ダイナミクスの硬直性が改善した結果として、ある脳活動状態を訪れる頻度が上がり、その脳活動状態内で同時に活動することが多い前頭葉頭頂葉ネットワーク(FPN)と視覚ネットワーク(VN)との協調性(機能的結合性)が上昇することが必要だった。

一方、非言語的社会情報の利用頻度の少なさが改善するには、同様な過程の後に、FPNとデフォルトモードネットワーク(以下、DMN)とセイリエンスネットワーク(以下、SAN)との協調性が上昇することが必要だった。なおこれまでに、DMNとSANに含まれる前頭皮質や内側前頭前野といった複数の脳領域は、非言語的社会情報を解釈する際に特に活動するということがわかっている。

刺激頻度などの最適化により、非侵襲的神経刺激法が症状緩和に使用できる可能性を示唆

これらの結果は、成人高機能ASD当事者に見られる大脳神経活動ダイナミクスの硬直性が彼らのASD症状の基盤の1つになっていることを示している。さらに、ASD症状の多様性は、この神経ダイナミクスの硬直性が症状に直接結びついているのか、途中にいくつかのさらなる神経メカニズムを挟むのかによって、説明可能であることも判明した。「加えてこれらの結果は、今後その刺激頻度などを最適化することによって、今回の脳活動駆動型神経刺激装置を用いた非侵襲的神経刺激法がASDの症状緩和に使用できる可能性をも示唆している」と、研究グループは述べている。