遺伝性疾患、課題の一つは早期診断

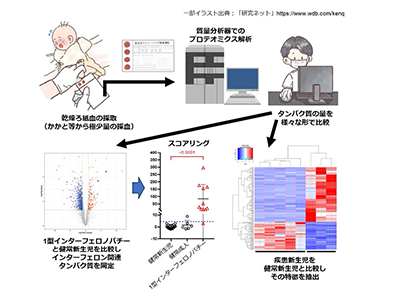

京都大学は6月13日、新生児マススクリーニングで使用される乾燥ろ紙血を用いたプロテオミクス解析により、1型インターフェロンの過剰を生後間もなくから検出できることを世界で初めて発見したと発表した。この研究は、同大医学研究科発達小児科学分野の仁平寛士特定助教(研究当時、現:久留米大学免疫学講座講師)、井澤和司講師、八角高裕特定教授、かずさDNA研究所の中島大輔研究員、川島祐介グループ長、小原牧副所長らの共同研究グループによるもの。研究成果は、「The Journal of Allergy and Clinical Immunology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

遺伝子変異が原因で起きる病気を「遺伝性疾患」と呼ぶ。近年、遺伝性疾患に有効な治療法が次々と開発されているが、診断された時点ですでに合併症や後遺症を抱えていたり、あるいは最悪の場合、命に関わる状況にあったりすることも少なくない。これを避けるには、病気をできるだけ早期に発見・診断し、適切な治療を行うことが必要だが、依然として難しい現状がある。

より多くの遺伝性疾患を発見できるスクリーニング技術が必要

日本も含めた世界中の多くの国では現在、遺伝性疾患を持つ子どもを早期に発見して治療を開始し将来的な障害を予防する取り組みとして、「新生児マススクリーニング検査」が公費負担でほぼ全ての新生児を対象に実施されている。新生児マススクリーニング検査で使用される検体は乾燥ろ紙血と呼ばれ、ろ紙に染み込ませて乾燥させた数滴の血液サンプルを使用している。乾燥ろ紙血は室温で保存でき、かつ非常に軽く低コストで輸送しやすいため、多くのサンプルを一度に調べる必要のあるスクリーニング検査に適している。

最近では、免疫の病気をスクリーニングする初めての検査として、新生児のリンパ球(特にT細胞およびB細胞)を作りだす能力を評価できる検査が「拡大新生児マススクリーニング検査」として広まりつつあるが、日本ではまだ導入段階にある。また、この検査で検出できるのはごく一部の遺伝性疾患のみであり、遺伝子解析技術の進歩などにより年々新しい遺伝性疾患が発見される中、早期診断・早期治療を必要とする病気は他にも多数あるのが現状だ。このため、スクリーニング検査に適し、かつより多くの病気に対応ができる新しい検査法の開発が望まれていた。

プロテオミクスによる1型インターフェロノパチー診断に挑戦

「1型インターフェロノパチー」は、1型インターフェロン(IFN)の過剰産生が主な原因と考えられる遺伝性疾患群。しばしば生後間もなくから発熱、皮疹などを呈し、持続的な炎症による合併症・後遺症を来す。1型IFNの働きを抑制する分子標的薬の有効性が報告されているが、早期診断は依然として困難である。近年、さまざまな遺伝性免疫疾患で1型IFNの過剰が生じている事が報告されており、その検出・解析は注目を集めている。

今回の研究では、乾燥ろ紙血の中に含まれるタンパク質を「プロテオミクス」と呼ばれる手法で測定し、1型インターフェロノパチーを診断できるか検討した。プロテオミクスは体内で作られるすべてのタンパク質を網羅的に解析する技術で、どのタンパク質がどれくらい含まれているかを把握することができる。1型インターフェロノパチーでは、原因遺伝子から作られるタンパク質は必ずしも減少している訳ではない。研究グループは病気の原因となっている過剰なIFNに関係の強いタンパク質に注目し、乾燥ろ紙血中に含まれているその量を測定すれば診断につなげることができると考えた。

疾患と関連する新たな指標「IFNシグネチャー」を作成

従来のプロテオミクスの手法では、乾燥ろ紙血の中に含まれている多種類のタンパク質を測定することは技術的に困難だったが、水に溶けにくいタンパク質だけを検出できるように処理することでこれまでよりも多くのタンパク質を測定できることがわかった。この方法で解析した結果、乾燥ろ紙血でIFNに関係の強い3つのタンパク質を検出することができた。

次に、1型インターフェロノパチー患者の検体と健康な新生児を比較したところ、3つ中2つのタンパク質が患者では明らかに増加していた。そこで、この2つのタンパク質の量を元に新たな指標(IFNシグネチャー)を作成した。

新生児マススクリーニング検査に使用された乾燥ろ紙血は、検査機関で一定期間保管されている。同意を得られた患者の保管されていた乾燥ろ紙血を取り寄せて同じように解析したところ、1型インターフェロノパチー患者では、この指標が生後すぐから明らかに上昇していることが判明した。

他の遺伝性免疫不全症でもIFNシグネチャー上昇を確認

さらに、1型インターフェロノパチー以外のさまざまな遺伝性疾患患者の乾燥ろ紙血を用いて同様の解析を行った。その結果、免疫不全症である慢性肉芽腫症やウィスコット・アルドリッチ症候群においても、この指標の明らかな上昇を認めた。特に、慢性肉芽腫症の患者では、1型インターフェロノパチーの患者同様に生後間もない時期からこの指標が上昇している可能性も示された。

全体的なタンパク質の量の変化を健康な新生児と比較し、その傾向を調べる解析においても、慢性肉芽腫症の患者ではIFNの過剰を示唆する結果が得られ、未発症・未診断・生後早期の患者の免疫状態を知る貴重な情報を得ることができた。これらの結果から、特定のシグナルに注目することで、これまで発症するまで発見できなかった遺伝性疾患を生後すぐに未発症の段階で診断できる可能性が示された。

ろ紙血プロテオミクスによる大規模スクリーニング実現に期待

1型インターフェロノパチーだけでなく、基本的に遺伝性疾患はそれぞれの患者数は非常に少ない一方、診断には個別の解析が必要となることが少なくない。そのため、大規模な検査は費用面と技術面で困難だった。今回の研究では、大規模解析に適した方法で、なおかつ単一の指標で複数の遺伝性疾患を診断できる可能性が示された。

「乾燥ろ紙血は、開発途上国など技術的・設備的に十分とは言えない地域においても採取・保管が可能だ。長期輸送にも耐え得ることから、今後世界的に活用できると考えている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る