発症からインスリン分泌低下に至る詳細な臨床経過は不明だった

近畿大学は6月13日、1型糖尿病発症後、サブタイプ別にインスリン分泌が枯渇するまでの詳細な経過を、14年にわたる前向き研究により初めて解明したと発表した。この研究は、同大医学部内科学教室内分泌・代謝、糖尿病内科部門の能宗伸輔臨床教授、池上博司名誉教授らのグループが国立国際医療研究センターと日本糖尿病学会1型糖尿病委員会の共同事業として実施したもの。研究成果は、「Diabetes Care」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

糖尿病は、1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、その他の糖尿病に大別される。このうち1型糖尿病は、免疫細胞がインスリンを分泌する膵臓のβ細胞を破壊することで発症する。インスリン分泌が低下すると、日々自己注射によりインスリンを補う治療が必須となる。

発症時には一部残存しているインスリン分泌が、完全に枯渇してしまうまでの期間にはばらつきがあり、日本人の1型糖尿病はこの期間に応じて「急性発症」「緩徐進行」「劇症」の3つのサブタイプに分類されている。欧米では、最も急速にインスリンが枯渇する「劇症」はほとんど報告がなく、「急性発症」においても日本人は欧米人に比べてインスリンが完全に枯渇している人が多いと言われている。しかし、これまで1型糖尿病が発症してからインスリン分泌が低下する経過を長期に追跡した研究はなく、詳細な臨床経過は不明だった。

発症からインスリン枯渇までのプロセスを14年間にわたり調査

欧米人と比較して膵臓のβ細胞が脆弱な日本人に対する1型糖尿病の根治療法を確立するためには、欧米とは異なる独自のアプローチが必要となる。そのため、2010年から日本初の1型糖尿病多施設共同前向きデータベース研究「TIDE-J(Japanese type 1 diabetes database)」が開始され、現在も継続中である。

今回の研究では、発症後最長14年(2010年11月~2023年9月)にわたる経年調査を行った。調査対象は、発症から5年以内の1型糖尿病患者314人(急性発症165人、緩徐進行105人、劇症44人)。身長、体重、性別、年齢、発症年月日、病型、HbA1c、空腹時血糖、空腹時血清Cペプチド、膵島自己抗体(抗GAD抗体、抗IA-2抗体、抗ZnT8抗体、インスリン自己抗体)、甲状腺機能、甲状腺自己抗体(抗Tg抗体、抗TPO抗体、TRAb)、インスリン治療内容、HLA遺伝子型などを調査項目とした。

発症5年後のインスリン枯渇、急性発症43.1%・緩徐進行9.1%・劇症93.2%

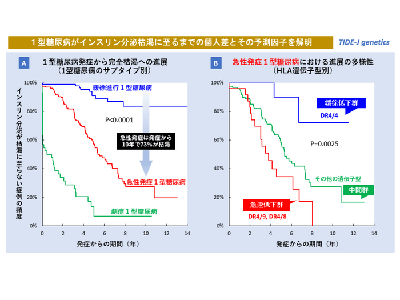

まず、サブタイプ別(急性発症、緩徐進行、劇症)に解析した結果、発症から5年経過した時点で、血中のインスリン濃度が測定限界以下に到達する割合は、急性発症43.1%、緩徐進行9.1%、劇症93.2%であることが判明した。

急性発症においてインスリン枯渇までの期間はHLA遺伝子型と関連する

1型糖尿病は、膵臓のβ細胞に対する免疫応答を起こすことによって発症し、遺伝因子として特定のHLA遺伝子型をもつと発症率が高くなる。今回の調査で、HLA遺伝子型は発症後のインスリン分泌の枯渇速度にも関連していることがわかった。HLA遺伝子型の違いにより同じ急性発症1型糖尿病でもインスリン分泌の枯渇速度に差があり、3つのグループに分類することができた。

また、発症後数十年にわたりインスリン分泌が枯渇に至らない欧米と異なり、日本人では急性発症の7割以上が、発症10年以内に完全に枯渇する。このことから、1型糖尿病の進展に人種差があることが証明された。一方で、欧米の1型糖尿病は日本の急性発症に類似しているため、欧米でも同様にHLA遺伝子型が病態進展の多様性に関与している可能性が示唆された。

緩徐進行では低BMI・GAD抗体陽性もインスリン枯渇を早める

緩徐進行1型糖尿病の場合は、HLA遺伝子型に加え、インスリン分泌に影響を与える臨床因子(低BMI、GAD抗体陽性)がインスリン枯渇までの期間を早めることを見出した。

インスリン枯渇までの期間予測、治療方針の検討に有用

今回の研究によって、発症からインスリン分泌が完全に枯渇するまでの期間は一様でなく、個人差があることが確認された。また、インスリン枯渇までの期間に関わる遺伝子が特定され、遺伝子型とインスリン枯渇速度の関係性が世界で初めて明らかになった。さらに、サブタイプ診断、HLA遺伝子型、BMIやGAD抗体といった簡易臨床指標を組み合わせることで、インスリンが枯渇に至る速度が予測可能であることが証明された。

「1型糖尿病の合併症進展予防には、インスリン分泌を長く保ち血糖値を安定させることが重要だ。本研究成果は、今後の新規治療を含めた早期介入に貢献することが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・近畿大学 プレスリリース