慢性疼痛治療には末梢と中枢神経系の双方に対する理解が不可欠

富山大学は6月11日、脊髄電気生理学用の新たな髄腔内投与法を開発し、同手法を用いることで、鎮痛薬リドカインが中枢神経系に直接作用し脊髄神経活動を抑制し、鎮痛効果を発揮することを実証したと発表した。この研究は、同大学術研究部薬学・和漢系応用薬理学研究室の歌大介准教授、塩野義製薬株式会社の山根拓也研究員らの研究グループによるもの。研究成果は、「Neurology International」に掲載されている。

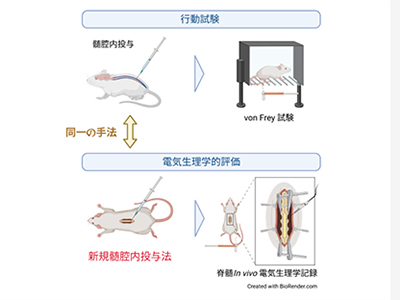

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

慢性疼痛は末梢神経から脳に至る広範な神経経路が関与しており、治療には末梢と中枢神経系の双方に対する理解が不可欠である。特に、脊髄や馬尾神経は痛みの伝達・制御において重要な役割を担っており、ここへの治療介入は効果的な鎮痛効果につながる可能性がある。しかし、従来の脊髄電気生理学的評価では薬物の投与経路が異なるため、行動試験との結果比較が困難であり、適切に薬物の作用メカニズムを解析することができなかった。そこで、今回の研究では、慢性疼痛の中枢メカニズム解明に向け、脊髄評価用の新しい髄腔内投与法を開発した。

リドカインの髄腔内投与で脊髄神経活動の抑制・薬物の広がり確認

今回の研究では、ラットを用い、脊髄のくも膜下腔にリドカインを投与し、電気生理学的に神経活動を測定。この新たに開発した髄腔内投与方法により、行動試験で用いられる髄腔内投与と同様に薬物が広がることが確認できた。

中枢神経系への直接的な薬物作用を評価可能

さらに、von Frey法による鎮痛効果と神経活動の抑制効果が一致しており、薬物の中枢神経系への直接的な作用を評価可能であることが示された。

今回の技術は、今後さまざまな鎮痛薬の中枢作用を明らかにするための基盤技術として活用されることが期待される。特に、脊髄や馬尾神経の障害を伴う病態(例:脊柱管狭窄症)モデルへの応用により、臨床を反映したモデルでの薬物の有効性とそのメカニズムを評価することが可能になる。また、このような病態に対して効果的な薬物の創製や投与量の最適化への貢献も見込まれる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・富山大学 プレスリリース