HER2陽性胃がんの二次治療、第2相試験でT-DXdの有効性を示唆

国立がん研究センターは6月2日、HER2陽性(IHC3+もしくはIHC2+かつISH陽性)の切除不能または転移性胃・食道接合部腺がん(以下胃がん)に対する抗HER2抗体薬物複合体「トラスツズマブ デルクステカン(T-DXd)」の有効性と安全性を検証するため、グローバル規模で実施された第3相無作為化比較試験「DESTINY-Gastric04試験」を実施、二次治療の標準治療であるラムシルマブ+パクリタキセルと比較して生存期間を有意に延長させることを確認したと発表した。今回の研究は、同センター東病院の設楽紘平消化管内科長らの研究グループによるもの。研究成果は、「The New England Journal of Medicine」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

胃がんは世界的に依然として予後不良な疾患であり、HER2陽性の胃がんは全体の5~17%程度を占める。一次治療では化学療法に抗HER2抗体であるトラスツズマブを加えた療法が標準とされている。

T-DXdは、トポイソメラーゼI阻害薬を搭載した抗HER2抗体薬物複合体であり、第2相DESTINY-Gastric01試験やDESTINY-Gastric02試験などにより、HER2陽性胃がんの後治療としての有効性が示されてきた。特にDESTINY-Gastric01試験は、日本と韓国で実施された非盲検無作為化第2相試験であり、主要コホートでは、HER2陽性切除不能進行・再発胃がん患者を対象に、T-DXdと化学療法が比較された。日本と韓国から187例が登録され、主要評価項目である奏効割合と副次的評価項目である全生存期間の有意な改善を認めた。また欧米で行われたDESTINY-Gastric02試験は、トラスツズマブを含む化学療法後に進行し再生検によりHER2陽性であることを確認された胃がん患者が対象となった単群第2相試験であり、二次治療であるT-DXdの有効性が示唆された。

今回のDESTINY-Gastric04試験は、トラスツズマブ治療歴があり、再検査でHER2陽性が確認された切除不能または転移性胃がん患者を対象に、T-DXdとラムシルマブ+パクリタキセルを直接比較した国際共同第3相試験である。

494例を割り付け、T-DXd群は全生存期間を有意に延長・死亡リスク30%減少

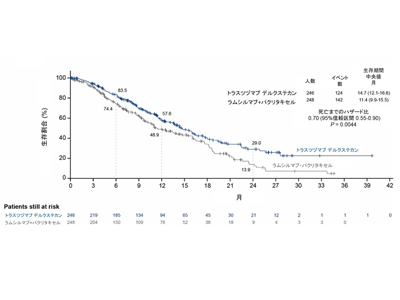

DESTINY-Gastric04試験では、2021年5月から2024年10月までの期間中、グローバル152施設の1,088例に対しトラスツズマブを含む前治療後にHER2検査が実施された。最終的にHER2陽性かつ適格基準を満たす計494例の患者がT-DXd群(246例)とラムシルマブ+パクリタキセル群(248例)に1対1で無作為に割り付けられた。主要評価項目は全生存期間であり、副次評価項目として無増悪生存期間、奏効割合、奏効期間、安全性などが検討された。

主要評価項目である全生存期間において、T-DXd群の中央値は14.7か月(95%信頼区間:12.1~16.6か月)であり、ラムシルマブ+パクリタキセル群の11.4か月(95%信頼区間:9.9~15.5か月)と比較して有意に延長していた。死亡リスクのハザード比は0.70(95%信頼区間:0.55~0.90, P=0.0044)であり、事前に定められたO’Brien-Fleming境界(P=0.022)を越えて統計学的有意性が確認された。死亡リスクが30%減少したことを確認した。

副次評価項目の無増悪生存期間・奏効割合・奏効期間でも良好な改善示す

副次評価項目である無増悪生存期間においても、T-DXd群は中央値6.7か月(95%信頼区間:5.6~7.1か月)であり、ラムシルマブ+パクリタキセル群の5.6か月(95%信頼区間:4.9~5.8か月)と比較して有意に良好な結果を示した(HR:0.74、P=0.0074)。増悪もしくは死亡までのリスクは25%軽減された。

同様に副次評価項目である奏効割合は、T-DXd群で44.3%(95%信頼区間:37.8~50.9)、ラムシルマブ+パクリタキセル群の29.1%(95%信頼区間:23.4~35.3)と比較して統計学的に有意な改善が認められた(P=0.0006)。奏効期間の中央値はT-DXd群で7.4か月、比較群で5.3か月であり、奏効維持割合も6か月時点で58.4% vs 35.7%、12か月時点で29.7% vs 15.0%とT-DXd群で良好な結果だった。

サブグループ解析では、大半のグループにおいてT-DXdの良好な生存延長効果が示唆された。アジアにおいてはラムシルマブ+パクリタキセル群の後治療として41.7%の患者にT-DXdが使用されたが、死亡のハザード比は0.82とT-DXd群に良好な傾向だった。

間質性肺疾患、T-DXd群で頻度高いが大部分は管理可能

有害事象については、T-DXd群での治療関連有害事象(全グレード)は93.0%、グレード3以上は50.0%だった。ラムシルマブ+パクリタキセル群ではそれぞれ91.4%、54.1%であり、両群に大きな差を認めなかった。T-DXd群で多く見られたグレード3以上の有害事象は、好中球減少(28.7%)、貧血(13.9%)だった。ラムシルマブ+パクリタキセル群では好中球減少(35.6%)、貧血(13.7%)、白血球減少(12.4%)が主だった。治療中止につながった治療関連有害事象はT-DXd群で11.5%、ラムシルマブ+パクリタキセル群で13.3%と確認された。T-DXd群では間質性肺疾患が13.9%と認められたが1例のグレード3を除き、他はグレード1~2であり、致死的な症例は報告されなかった。ラムシルマブ+パクリタキセル群では間質性肺疾患は1.3%と頻度は少なかったものの、3例がグレード3以上であり、うち1例がグレード5(死亡)だった。

患者から報告された健康状態/生活の質の全般的なスコアの経時的変化については、両群でほぼ同様の傾向が見られ、T-DXdがラムシルマブ+パクリタキセルと比較して全般的な健康状態や生活の質を損ねないことが示唆された。

今回の研究の結果により、T-DXdはHER2陽性胃・食道接合部腺がんにおける二次治療として新たな標準治療となる可能性が示され、さらに多くの患者にT-DXdが全世界で使用可能となることが期待される。「今後は一次治療への応用やバイオマーカーを活用した個別化医療の推進、さらには治療抵抗性克服を目指した新規治療戦略の開発が期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立がん研究センター プレスリリース