PCEsと神経発達特性の関係を包括的に検討した研究は、ほとんど存在していなかった

明治学院大学は4月30日、全国の若者5,000人を対象に実施した大規模調査を通じて、子ども時代の前向きな経験(ポジティブな子ども時代の経験:PCEs)と若者の自殺リスクとの間に有意な負の関連があることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大心理学部 足立匡基准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Frontiers in Psychiatry」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

日本では、若年層(15~34歳)の死因第1位が自殺であり、国際的に見ても深刻な状況にある。中でも、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)といった神経発達症の特性を持つ若者は、感情調整の困難さや社会的孤立、対人トラブルなどの背景から、自殺関連行動(自殺念慮や自殺企図)に陥るリスクが高いことが近年の研究で明らかにされつつある。

こうした中、自殺リスクに対する「保護因子」として、PCEsに注目が集まっている。PCEsはACE(逆境的子ども時代の経験)とは対照的に、心のレジリエンスや感情調整力を育む環境要因として機能するとされるが、これまでにPCEsと神経発達特性の関係を包括的に検討した研究は、国内外を問わずほとんど存在していなかった。

5,000人の若者を対象に、ASD・ADHD特性・PCEs・自殺念慮などのリスクを評価

今回の研究では、2023年11月にオンライン形式で調査を実施。調査会社が保有するパネルから、全国47都道府県の人口構成比に基づいて抽出された16~25歳の若者5,000人を対象とした。ASD特性・ADHD特性・PCEs・自殺念慮を含む自殺関連リスクについて、複数の信頼性の高い尺度を用いて評価し、詳細な統計解析を行った。

「本気で死にたいと思ったことがある」33.9%、多くの原因は学校や家庭内の問題

その結果、「本気で死にたいと思ったことがある」と回答した若者は33.9%、自殺企図があると回答した者は5.6%にのぼった。自殺念慮の理由としては、学校での問題(27.8%)、家庭内の問題(20.0%)が多い結果となった。自殺念慮・企図の割合は国際的に見ても高水準であり、ポストコロナ期の日本における若年層のメンタルヘルスの深刻さを浮き彫りにする結果となった。

PCEsが自殺リスクに対して保護的に機能する可能性

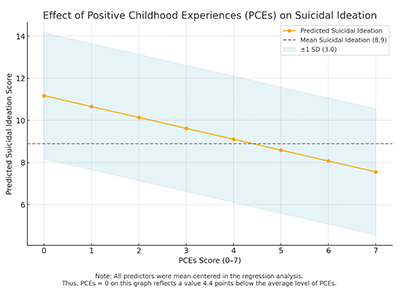

一方で、PCEsの得点が1点上昇する(経験したPCEsが1つ増える)ごとに、自殺念慮スコアが平均0.52点減少する傾向が確認された。この効果は統計的に有意であるだけでなく、臨床的にも意味のある減少幅であり、PCEsが自殺リスクに対して保護的に機能する可能性を示している。

この関連性は、ASD・ADHD特性の有無にかかわらず全体として一貫して認められた、特にADHD特性が高い若者において、その保護効果がより顕著であった。ADHDに伴いやすい衝動性や感情調整の困難に対して、PCEsが心理的な緩衝因子として作用している可能性が示唆される。

一方で、ASDとADHDの両方の特性を併せ持つ若者群では、自殺念慮スコアが最も高く、PCEsの得点は最も低いという特徴的な傾向も明らかとなった。この併存群は、支援的な人間関係や安心できる環境を得にくい状況に置かれている可能性があり、心理的に最も脆弱な状態にあることを示す重要な所見である。

自殺対策や若者支援においてリスク要因だけでなく保護要因にも目を向けることが重要

本研究により、発達特性の有無を問わず、若者の自殺予防において保護要因としてのPCEsの意義を明確に示された。「今後はPCEsの形成を支える環境要因に着目し、学校、家庭、地域社会といった複数の場面での実践的な介入の開発や、エビデンスに基づく政策提言が求められる。また、PCEsの促進がとくに効果的と考えられる高リスク群(ADHD特性の強い若者など)への重点的支援の設計や、多機関連携を通じた支援体制の構築なども、今後の研究と社会実装の重要な方向性となるであろう」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・明治学院大学 プレスリリース