脳卒中患者の歩行能力には違いがあり、不整地歩行時戦略も違う可能性がある

畿央大学は4月18日、屋内平地歩行速度0.8m/s未満の低機能脳卒中患者と0.8m/s以上の高機能脳卒中患者の不整地歩行の特徴の違いを検証した結果を発表した。この研究は、同大大学院の乾康浩氏(博士後期課程)と森岡周教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Topics in stroke rehabilitation」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

脳卒中患者は中枢神経系の損傷により歩行障害を有し、不整地を含めた屋外での歩行が困難になる。これは社会参加を妨げ、生活の質の低下にもつながる。また、脳卒中患者の歩行能力には違いがあり、その能力の違いによって予測困難な摂動が生じる不整地での歩行の戦略が異なる可能性がある。また、リハビリテーションの専門家にとって、脳卒中患者の歩行能力の違いによる不整地歩行時の戦略の違いを捉えることは必要である。

不整地での歩行戦略の特徴、0.8m/sを境に低機能/高機能患者として比較

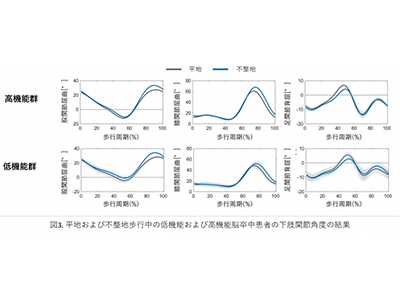

そこで今回の研究では、予測困難な摂動が生じる不整地での脳卒中患者の歩行戦略の特徴を平地歩行速度0.8m/s未満(低機能脳卒中患者)と0.8m/s以上(高機能脳卒中患者)の2グループで比較することを目的とし、自作の不整地路を用いて検証した。実験で得られたデータから、歩行速度、歩行安定性を評価するための立脚期と遊脚期に分けた3軸の体幹の加速度のRoot Mean Square、麻痺側下肢の最大関節角度、麻痺側下肢の立脚期と遊脚期に分けた共収縮指数を算出した。

低機能者は保守的戦略、高機能者は適応的戦略となる

研究の結果、平地と比較した不整地での変化として、低機能脳卒中患者では歩行速度は低下するものの安定性は維持し、高機能脳卒中患者では遊脚期の膝関節屈曲増大、立脚期における大腿部の共収縮指数低下が見られた。研究グループは、この結果のうち、低機能脳卒中患者の歩行速度低下と歩行安定性の維持に関しては、不整地歩行中の保守的な戦略と考えている。一方で、高機能脳卒中患者の遊脚期膝関節屈曲増大と立脚期における大腿部共収縮指数の低下は適応的な戦略の結果と考察している。

今後、非麻痺側を含めた戦略の特徴・縦断的な経過を調査へ

今回の研究成果は、平地での歩行速度が異なる脳卒中患者において、予測困難な摂動が生じる不整地での適応の違いを明らかにしており、リハビリテーション専門家が脳卒中患者の屋外歩行の問題を考える際に着目すべき点を示している。今後は、非麻痺側を含めた戦略の特徴や縦断的な経過を調査する必要がある、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・畿央大学 プレスリリース