指定難病MPA、詳細な病態メカニズムは不明

大阪大学は4月24日、指定難病「顕微鏡的多発血管炎」の発症と悪化に関わる好中球を発見したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の西出真之講師(呼吸器・免疫内科学)、西村桂共同研究員(免疫学フロンティア研究センター免疫創薬共同研究部門)、楢﨑雅司特任教授(先端免疫臨床応用学共同研究講座)、熊ノ郷淳総長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Communications」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎の一種である顕微鏡的多発血管炎(MPA)は、腎臓、肺、皮膚、神経などに分布する小型血管の血管壁に炎症が生じ、血流障害による内臓機能低下や、組織壊死を引き起こす疾患。多様かつ臓器横断的な症状を呈する自己免疫疾患であり、厚生労働省の指定難病となっている。MPAはANCAによる好中球の過剰な活性化が原因とされているが、正確な病態は未知の部分が多い。

MPA患者の末梢白血球でシングルセル解析を実施

今回の研究では、新規発症のMPA患者および健常者の末梢血を採取し、合計17万9,664個の末梢血白血球について、1細胞解析(シングルセルトランスクリプトーム解析および表面分子のプロテオーム解析)を実施した。また、好中球集団に深く着目し、1細胞ごとの遺伝子発現の違いに基づいた好中球の多様性についても検討した。

MPA患者ではIFN-γ刺激を受けた「悪玉」好中球が誘導されると判明

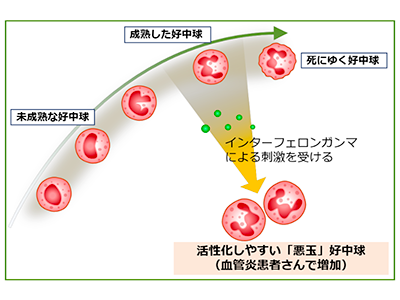

解析の結果、MPA患者ではインターフェロン(IFN)-γ刺激によって変動する遺伝子を多く発現する好中球の割合が血中で有意に高かった。この好中球は、成熟好中球がIFN-γによる刺激を受け、通常とは異なる方向に分化したユニークな細胞集団だった。

試験管内で健常者の好中球にIFN-γを含むサイトカイン刺激を加えると、血管炎患者と同じプロフィールの好中球が再現された。また、この好中球はANCAによる刺激に強く反応し、活性化された。

血中IFN-γ濃度からMPAの予後予測可能、バイオマーカーとして臨床応用に期待

実験の結果から、IFN-γ刺激に応答する好中球集団が「悪玉」として血管炎の発症や悪化に関わっていると考えられた。そこで、治療前に血中IFN-γ濃度を測定したところ、患者の再燃率を感度93%、特異度78%で予測することができた。

今回の研究によって、指定難病であるMPAにおける好中球の1細胞レベルの遺伝子発現の違いが世界で初めて明らかになった。また、MPA患者ではIFN-γによる刺激を多く受けた好中球が血中で著しく増加していることがわかった。「血中IFN-γ濃度は、血管炎患者の再燃を予測できるバイオマーカーとなりうる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 ResOU