百寿者の認知機能研究は、アルツハイマー病抵抗性メカニズム解明の鍵を握る?

慶應義塾大学は4月24日、100歳以上の人(百寿者)を対象とした共同研究によって、加齢に伴う認知機能低下とアルツハイマー病との臨床学的な相違点を明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学部内科学教室(神経)の西本祥仁専任講師、同百寿総合研究センターの新井康通教授、同大学再生医療リサーチセンターの岡野栄之教授、新潟大学脳研究所の池内健教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Alzheimer’s & Dementia」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

全世界で認知症の患者数は2050年までに1億5000万人を超えると推測されている。なかでもアルツハイマー病は認知症の代表的疾患として知られており、近年は新たな治療法の出現とともに認知症診療の姿も大きく変わりつつある。アルツハイマー病ではアミロイドベータ(β)が重なり合って脳の神経細胞のまわりに溜まることで細胞死を引き起こしており、遺伝学的にアポE遺伝子の型がアルツハイマー病になる確率に強く影響することも知られている。

また一方で、この数十年で世界の平均寿命は延び続けており、22世紀には百寿者が世界で2500万人以上になると予測されている。加齢(エイジング)は認知機能低下の最も重要な危険因子であり、百寿者も例外ではない。世界中の4,427人の約100歳の人を対象とした調査では、男性の58%、女性の65%が認知機能に何らかの障害を有していたが、重度の認知機能障害に分類される人は百寿者では4分の1にとどまる。これまでの報告から百寿者の脳内ではアミロイドβが蓄積しにくい、つまりアルツハイマー病になりにくい体質の人が100歳に到達しやすいことが示されてきた。百寿者の人にももの忘れはあるが、重度のアルツハイマー病になる割合が少ないこと、アルツハイマー病の危険因子であるアポE遺伝子4型を持つ割合も少ないことが、同大百寿総合研究センターの研究によっても明らかにされていた。

そのため百寿者の認知機能の研究は、アルツハイマー病をはじめとした認知症への抵抗性(レジリエンス)のメカニズム解明の鍵を握る研究として世界で注目されてきたが、もともと百寿者の母数が少ないこと(健康長寿の日本人でも総人口1,600人に1人の割合)、病院や研究施設に集まって認知機能テストや頭部MRIなどの画像検査を受けてもらうことが体力的に難しいこと、などの問題があった。

638人の百寿者の認知機能と遺伝学的調査を実施、アルツハイマー病患者と比較

今回の研究はこれまでに訪問調査に参加した1,017人の百寿者の中で、認知機能の詳細な評価と全ゲノムの遺伝子解析を実施した638人を対象として、認知機能の特性を詳しく調査し、391人のアルツハイマー病患者と認知機能の特性を比較した。638人の中には、105〜109歳が366人、110歳以上のスーパーセンテナリアンも24人含まれる。これは過去の世界中の研究に類をみない超高齢者を対象とした大規模研究だった。また、百寿者とアルツハイマー病患者との間で認知機能を臨床学的に比較し、遺伝学的に解析した初めての研究でもあった。

アルツハイマー病で苦手とされる「3段階指示の遂行能力」が百寿者で維持される傾向が判明

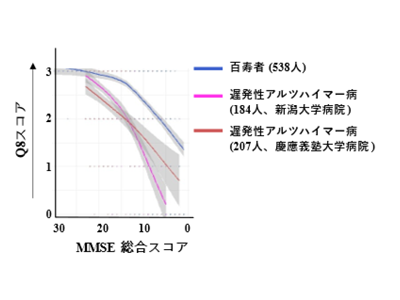

認知機能を詳細に解析した結果、加齢に伴う認知機能低下は、臨床症状においても、遺伝学的見地においてもアルツハイマー病とは異なっていることが明らかになった。特にアルツハイマー病で苦手とされる項目の1つ「口頭での3段階指示の遂行(Q8)」の能力が百寿者では維持されやすいことが、臨床的な特徴として示された。Q8はもの忘れ外来で汎用されているMMSE(ミニメンタルステート検査)というテストの中で簡易に判断できるポイントだ。これらの知見は、今後の認知症外来の現場で、アルツハイマー病と加齢に伴う認知機能低下を見分ける手段の1つとして活用されることが期待される。

「シナプス」を調整する分子の遺伝情報が百寿者の能力維持に関わる

さらに今回の研究では全ゲノム解析技術を用いることで、百寿者におけるQ8の能力維持が、どのような遺伝情報に関わっているのかを解析した。その結果、ゲノムワイド関連解析により、この百寿者の認知機能の特性には、シナプスの維持にとって重要なPTPRT(protein tyrosine phosphatase receptor T)遺伝子が関わっていることを明らかにした。アルツハイマー病とは独立した分子メカニズムが加齢に伴う認知機能低下に関わっている可能性が示された。

研究成果は、MMSEを日常的に用いる認知症の臨床現場で、アルツハイマー病と加齢に伴う認知機能低下を見分ける新たな手法として活用され、超高齢社会の健康長寿に寄与することが期待される。「今回の発見が、加齢に伴う認知機能低下をくい止めたり、予防したりするための治療に将来的につながることも期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・慶應義塾大学 プレスリリース