創薬・再生医療研究に有用な免疫不全ブタ、大型のため無菌飼育は困難

農研機構は3月4日、免疫不全ブタの小型化に取り組み、従来の8割程度のサイズに小型化することに成功したと発表した。この研究は、同機構生物機能利用研究部門の立石剣所長、生物素材開発研究領域の淵本大一郎グループ長補佐らの研究グループによるもの。研究成果の一部は、第10回日本先進医工学ブタ研究会において発表された。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ブタは生理学的・解剖学的にヒトに非常に近いため、医学研究におけるモデル動物として広く利用されている。特に、免疫系が働かないようにした「免疫不全ブタ」は他の動物の組織を移植しても拒絶反応が生じないため、ヒトの幹細胞を移植して安全性試験を行ったり、がん細胞を移植して治療法の開発試験を行ったりすることができ、創薬、再生医療研究において非常に有用である。

免疫不全ブタは、免疫系の機能に大きな影響を与えるインターロイキン2受容体ガンマ鎖(IL2RG)遺伝子を欠損させることにより開発された。このブタは、これまでに再生医療研究、免疫不全症の研究、担がんモデルの研究などに広く利用されてきた。

これまでに、免疫不全ブタを用いて、半年程度の長期試験を行いたいという要望があったが、現在の免疫不全ブタは一般的な飼育環境では日和見感染症により2~3か月程度で死亡するため、長期の試験は困難だった。長期試験を行うためには無菌飼育下での試験を可能とする必要があり、小型化する必要があった。また、大学などの研究施設では、ミニブタ用の飼育施設が用意されていても、通常の肉用豚のような大型化する実験動物の飼育に対応していないところが多くある。ブタの小型化を行うことで、これらの施設にも対応できるようになると考えた。

GHR遺伝子に着目しゲノム編集で小型化、交配で小型化した免疫不全ブタを作出

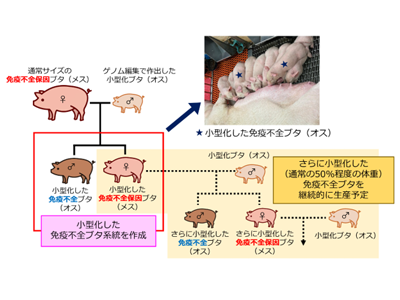

今回、免疫不全ブタの長期間飼育を可能にするために、この免疫不全ブタの小型化に取り組んだ。1遺伝子の変異で個体サイズに大きな変化をもたらす成長ホルモン受容体(GHR)遺伝子に着目して、ゲノム編集技術を用いて成長ホルモン受容体遺伝子を働かなくさせることでブタの小型化を試みた。まず、サイズの大きな肉用豚の受精卵に対してGHR遺伝子が働かなくなるようなゲノム編集(GHR遺伝子ノックアウト)を行い、小型化ブタを作出した。次に、この小型化ブタと免疫不全保因ブタ(IL2RG遺伝子ノックアウトブタ)を交配させ、小型化した免疫不全ブタを作り出した。作出した小型化した免疫不全ブタ(2か月齢で約13kg)は従来の免疫不全ブタ(2か月齢で約16kg)と比較して体重はおよそ8割程度となった。

開発したブタ、従来免疫不全ブタと同様に免疫器官や免疫細胞を欠損していることを確認

今回開発した小型化した免疫不全ブタは、従来の免疫不全ブタと同様に、免疫器官である胸腺やリンパ節を欠損しており、T細胞やNK細胞のような免疫細胞を欠損している。この特性により、他個体や他種由来の細胞・組織を移植しても拒絶反応が起こりにくいと予想され、再生医療研究において非常に有望だ。さらに小型化することで、これまでマウスなど小型の動物でしか行えなかった免疫不全動物研究を、ミニブタと同様、ヒトにより近い体重のブタで実施できるようになる。体重が同程度であることで、薬の効き方や臓器への作用などがよりヒトに近い形で観察でき、さらに医療用機器の実用性や安全性を評価しやすくなるため、研究結果の信頼性と応用性が大幅に向上する。また、小型化により無菌状態下における飼育が可能となり、長期にわたる試験の実施も可能となる。

交配により5割程度の体格の免疫不全ブタを作出予定

ブタはGHR遺伝子を父母両方から1個ずつ受け継ぐが、そのうち1個が働かないと通常のブタの80%くらいのサイズとなる。2つとも働かないと50%程度の体格となるため、今後、同様の交配を行うことにより両方のGHR遺伝子を働かなくした免疫不全ブタを作出する予定だ。また、小型化した免疫不全ブタに他のブタや他種の動物由来の細胞・組織を移植し、その生着性を詳細に調査する予定。これにより、再生医療やがん治療の研究への応用が可能であることを確認する。

「小型化により飼育施設の規模を縮小できるため、研究コストの削減や管理の効率化が期待される。さらに、小型化の形質を活用し、無菌飼育に取り組むことで、長期間の免疫不全ブタの飼育が実現することを目指す。これにより、長期的かつ安定したモデル動物としての利用が可能となり、医学研究の発展に大きく寄与することが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・農研機構 プレスリリース