新生児脳障害、後遺症の治療法開発が課題

名古屋市立大学は3月4日、ヒトの新生児がもつ脳障害後の神経再生メカニズムを世界で初めて明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科の神農英雄助教(新生児・小児医学)、澤本和延教授(神経発達・再生医学)らの研究グループと米国チルドレンズナショナル病院、ペンシルバニア大学などの国際共同研究によるもの。研究成果は、「Cell Reports Medicine」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

周産期医療が進歩した現在でも、低酸素や虚血による新生児脳障害は依然として年間数千例発生している。大脳皮質と白質の両方が損傷を受けるが、白質障害は脳性麻痺などの重篤な神経学的後遺症を引き起こすため、社会的な問題になっている。傷害で失われた脳組織を再生させる治療法はなく、新たな治療法の開発が急務だ。

ヒト脳組織と新生仔ブタを用いて脳障害後の神経再生能力を解析

生後の脳内でも脳室下帯という部分には神経幹細胞が存在し、大脳白質のもとになるオリゴデンドロサイト前駆細胞が産生される。マウスを用いた研究では、脳障害後にオリゴデンドロサイト前駆細胞が傷害部へ移動することが知られている。このことから、脳室下帯の神経幹細胞は脳障害後の再生戦略に考慮される。一方、ヒトの脳はマウスの脳と比べて、サイズや発達過程、脳室下帯の細胞構成などが大きく異なる。そのため、新生児脳障害の再生医療を実現するためには、ヒトの脳組織の解析が不可欠だ。しかし、日本国内では倫理的な側面も含めてヒト脳組織の研究が非常に難しく、実際にヒトの脳障害後における神経再生能力についてはわかっていなかった。

今回の研究では、国際共同研究として米国国立衛生研究所のニューロバイオバンクから提供されたヒト脳組織と、ヒト新生児と同様の脳構造を持つ新生仔ブタを実験に用いることにより、これらの解析が可能になった。

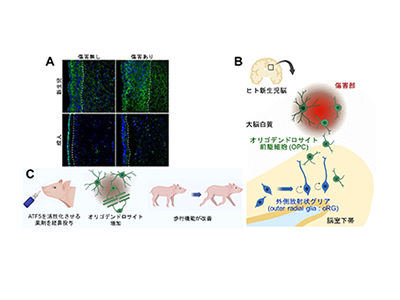

神経幹細胞「外側放射状グリア」が脳傷害後に脳室下帯で活性化

まず、ヒトの脳の免疫組織学的解析を行ったところ、新生児の脳室下帯は成人より大きく、虚血性脳障害後にさらに拡大することが明らかになった。その要因として、ヒトやブタのみに存在する神経幹細胞である外側放射状グリアの細胞増殖能力が増強されることを見出した。さらに、新生児脳障害では、大脳白質のもとになるオリゴデンドロサイト前駆細胞の産生が増加することも発見した。新生仔ブタの大脳白質虚血障害モデルでも同様の反応が再現され、脳室下帯で産生されたオリゴデンドロサイト前駆細胞が白質傷害部へ移動し、一部が分化することが明らかになった。

外側放射状グリアの増殖を制御する鍵因子「ATF5シグナル」を特定

次に、外側放射状グリアの増殖能力をコントロールするメカニズムを解明するため、網羅的遺伝子解析を行った。その結果、細胞の増殖や生存を制御するATF5シグナルが、新生児脳障害後の外側放射状グリアで活性化されることを突き止めた。ATF5シグナルを阻害する薬剤(ソラフェニブ)を新生仔ブタに投与する実験の結果から、ATF5シグナルが外側放射状グリアの細胞増殖能力をコントロールすることが明らかになった。

ATF5シグナル活性化させるサルブリナール、新生仔ブタの白質再生と歩行機能を改善

これらの結果を踏まえ、外側放射状グリアの細胞増殖能力が白質再生に寄与することを証明するため、ATF5シグナルを活性化させる薬剤(サルブリナール)を新生仔ブタに経鼻投与した。サルブリナール投与により、脳障害がない場合でも外側放射状グリアの細胞増殖能力が増強されることがわかった。さらに、脳障害後の新生仔ブタへサルブリナールを経鼻投与し、外側放射状グリアのATF5シグナルを持続的に活性化させたところ、脳室下帯から白質傷害部へ移動・分化したオリゴデンドロサイトの数が有意に増加した。免疫組織学的解析や拡散テンソル画像解析(MRI画像を用いて脳内の神経線維の走行を可視化する解析法)から、傷害部における白質の密度や微細構造が回復したことが明らかになった。また、歩行テストでは、サルブリナールの経鼻投与によって脳障害後の新生仔ブタの歩行機能が有意に改善した。

新生児脳障害の再生医療の実現に期待

今回の研究によって、ヒト新生児の脳に特有の神経再生メカニズムが世界で初めて解明された。ヒトの脳組織の解析により、これまで機能が不明であった生後の外側放射状グリアが重要な役割を持つことも明らかになった。

「今回の研究では非侵襲的な手法を用いた脳障害の再生方法を示しており、新生児脳障害の治療法として実現可能性が高いことが期待できる。本研究の知見を発展させることで、新生児脳障害の再生医療の進展につながり、子どもたちの未来を守る大きな一歩になると考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋市立大学 報道発表の新着情報