IBS患者に対し、より簡便で負担の少ない検査法が求められている

川崎学園は3月3日、仮想現実(virtual reality:VR)空間での精神的ストレス場面において 過敏性腸症候群(IBS)患者の脳活動が健常者や機能性ディスペプシア(FD)患者と異なることを明らかにしたと発表した。この研究は、川崎医療福祉大学 リハビリテーション学部 視能療法学科の細川貴之教授、川崎医科大学健康管理学教室の鎌田智有教授、勝又諒医師(元同大健康管理学教室講師)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Gastroenterology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

IBSは日本人の約10人に1人が罹患する一般的な疾患。ストレスなどによって引き起こされる腹痛や下痢などの症状により患者のQOL(生活の質)を低下させ、不登校や休職等の社会的損失にもつながっている。しかし、通常の医療検査では異常が見つからないため、「気のせい」「仮病」などと誤解を受けやすく、患者は二重の苦しみを抱えている。また、専門家や研究者も少なく、病気のメカニズムには不明な点が多く残されている。

これまでの研究で、バルーンを用いた大腸伸展刺激時のIBS患者の脳活動が健常者と異なることなどが、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)などを用いて脳を評価することで確認されてきた。しかし、日常的なストレス状況における脳活動の測定や、より簡便で負担の少ない検査方法の開発が求められていた。

VRを用いて精神的ストレスを再現、その状態でIBS患者の脳活動測定に成功

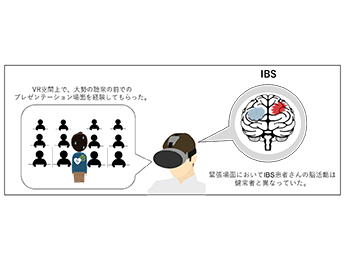

研究グループは今回、VR技術を用いて精神的ストレス場面を作り出し、その際の脳活動を機能的近赤外分光法(fNIRS)で測定するという手法を開発した。fNIRSは、簡便に脳の活動を測定できる赤外線を使用した非侵襲的な検査手法。比較的自由な姿勢で測定可能で、fMRIと比べて大がかりな設備は不要な上、約100分の1のコストで導入可能で、より多くの医療機関での実施が期待されている。同研究では、参加者にVRゴーグルを装着してもらい、教室での登壇場面を体験してもらった。具体的には、(1)「誰もいない場面」「聴衆がいるが注目はされていない場面」「聴衆全員から注目されている場面」という3段階の緊張場面を設定、(2)各場面を30秒間、2回ずつ体験してもらい、その際の脳血流の変化を測定、(3)同時に、心拍変動による自律神経反応の測定と主観的なストレス評価を実施した。

その結果、VR空間での精神的ストレス場面において、IBS患者の脳では健常者やFD患者には見られない特徴的な活動パターンが観察された。具体的には、左腹外側前頭前野での活動亢進と、左背外側前頭前野での活動低下がみられた。

また、VR空間での緊張場面において、全参加者で高い主観的ストレス評価値と自律神経反応の変化が確認され、VRを用いて心身ともに十分な精神的ストレスを再現しつつ、その状態で脳活動を測定することに成功した。

fNIRSを用いた検査法の登場で、多くの医療機関での診断実現・新規治療法開発に期待

研究の最大の成果は、IBS患者の精神的ストレスによる苦痛を、脳活動という客観的なデータで示せた点である。これにより、IBSは「気のせい」ではなく、実際に脳の反応が健常者と異なる病気であることが科学的に証明された。

「本研究によって、患者の苦痛の見える化が実現し、社会的理解の促進が期待される。また、fMRIより手軽なfNIRSを用いた検査方法の確立により、より多くの医療機関での診断が可能になるとともに、新たな治療法開発にもつながると考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・川崎学園 プレスリリース