暑すぎる日と子どもの免疫性血小板減少性紫斑病リスクの関連は未解明

東京科学大学は2月3日、2011年から2022年までに収集された全国規模の入院データを解析し、高温曝露が子どもの免疫性血小板減少性紫斑病(ITP)のリスクを高める可能性を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科公衆衛生学分野の那波伸敏准教授、藤原武男教授、医療政策情報学分野の伏見清秀教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Haematologica」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

子どものITPは、年間10万人あたり2~7人の割合で発症する血液疾患である。ウイルス感染などが発症の誘因となる可能性が示唆されているが、環境要因についてはほとんど解明されていない。

気候変動の影響により、今後は暑すぎる日が増えると予想されている。これまでの研究では、子どものITPの季節性に関してさまざまな結果が報告されてきたが、それらは主に月ごとの患者数データに基づいている。一方で、日々の気温が子どものITPの入院リスクに及ぼす影響を検討した研究は不足していた。

12年間の全国入院データを解析、猛暑でITPによる入院リスク67%増加

そこで今回の研究では、全国規模の入院データと気象庁の気象データを活用し、高温曝露が子どものITPの入院リスクに与える影響を明らかにすることを目的とした。

2011年から2022年までの12年間にわたり、1年で最も熱い5か月間(5月から9月)の日本全国の入院データを用いて、高温曝露と子どものITPによる入院リスクの関連を検討した。入院データはDPC(Diagnosis Procedure Combination)データベースから抽出し、気温データは気象庁の情報を使用した。また、気温曝露から影響が現れるまでの時間差(ラグ効果)を解析に考慮した。

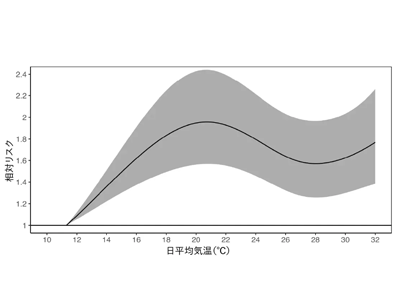

解析の結果、高温曝露が子どものITPのリスクを高める可能性が示された。特に、極端な暑熱(1日の平均気温が上位1%に該当する30.7度)にさらされた場合、入院リスクが67%増加することがわかった(95%信頼区間:33%~109%)。この解析では、最もリスクが低い気温(Minimum Morbidity Temperature:MMT)である11.3℃を基準として推定を行った。

気候変動による健康への影響裏付ける重要な証拠

今回の研究により、高温曝露が子どものITPのリスクを高める可能性が示された。この結果は、気候変動が人間の健康に悪影響を及ぼす可能性をさらに裏付ける重要な証拠となる。また、公衆衛生の観点から、気候変動への対策が急務であることを強調している。

今後ITP発症メカニズムの詳細を明らかにする研究が求められる

ウイルス感染は、体内に侵入したウイルスの抗原成分と、ウイルスに感染した人の血小板を構成するタンパク質の間に存在する類似性や、感染による免疫系の非特異的な刺激を通じて、ITPを引き起こす可能性が報告されている。

「今回の研究の結果を説明するメカニズムの一つとして、ウイルス感染時に子どもが高温にさらされることで、ITPのリスクが高まる可能性が考えられる。また、気温の上昇は空気中の花粉レベルの上昇と関連しており、花粉レベルとITP入院との関連性を示唆する報告もある。従って、今後の研究では、こうしたメカニズムの詳細を解明することが必要」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京科学大学 Science Tokyoニュース