抗てんかん薬処方と認知症発症の関連を評価、NDBコホート研究より

横浜市立大学は1月30日、全国のレセプトデータベース(National Data Base:NDB)を用いて行なった解析により、抗てんかん薬がてんかん発症よりも早期に処方されていた患者は、そうでない患者に比べて、変性性認知症発症リスクが低下する可能性を示唆するデータを報告したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科脳神経外科学の池谷直樹助教、同学データサイエンス学部の阿部貴行准教授(研究当時)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Alzheimer’s and Dementia」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

これまでの研究により、抗てんかん薬がアルツハイマー病の症状を軽減し、進行を遅らせる可能性があることが、基礎研究や小規模な臨床研究で示唆されていた。しかし、大規模な臨床データを用いた研究では、これらを支持する結果を示した報告はなく、むしろ否定的であった。そこで研究グループは、この否定的な結果の要因として、適切な抗てんかん薬投与の時期が明らかでないことや、投薬対象となる候補を選択する明確な基準がないことであると仮説を立てた。

NDBを用いたコホート研究により、抗てんかん薬の使用とその後の認知症発症の関連を評価した。今回の研究では、2014年8月と2019年8月の全国の外来患者データから、55~84歳で、2014年時点では認知症と診断されておらず、2019年時点に新たにてんかんと診断された患者を対象とした。傾向スコアマッチングで背景因子を調整し、抗てんかん薬の処方あり・なしによる2群のデータセットを作成した。

変性性認知症の診断、抗てんかん薬処方あり7.6%・処方なし12.9%

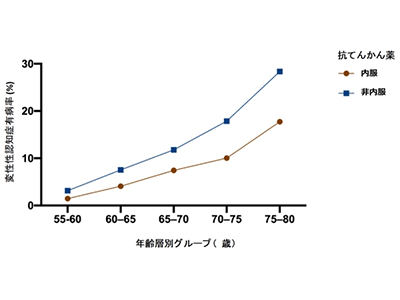

各群4,489人のコホートで、2019年時点で変性性認知症と診断された割合が、抗てんかん薬処方あり群では7.6%、処方なし群では12.9%(OR 0.533、95%CI 0.459–0.617)と、処方あり群において認知症診断が有意に少ないという結果を得た。また、全年齢層において、変性性認知症の有病率は抗てんかん薬を内服している群において、内服していない群に対して低いことがわかった。なお、同研究結果は匿名レセプト情報等を基に、著者らが独自に解析・作成した結果であり、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なる。

発症抑制目的での抗てんかん薬早期処方、正当化の根拠となる可能性

てんかん診断前の抗てんかん薬の使用は、その後の変性性認知症の発症率の低さと関連した。これは、てんかんの臨床症状出現前の早期所見(脳波異常など)を基に、認知症の発症を抑える目的で、抗てんかん薬を早期処方することを正当化する根拠となり得ることを示唆している。この仮説を調べるための前向き研究の妥当性が示されたため、今後検証されることが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・横浜市立大学 プレスリリース