情動が伴う体験時に知覚した情報の記憶がどのように脳に長く残るのかは不明だった

理化学研究所は1月30日、楽しい体験など情動にひもづいた記憶が、睡眠中における脳の扁桃体と大脳皮質という領域の協調した活動によって強化される仕組みを解明したと発表した。この研究は、理化学研究所(理研)脳神経科学研究センター 触知覚生理学研究チームの村山正宜チームリーダー、齋藤喜仁リサーチアソシエイト、神戸大学大学院理学研究科の森田光洋准教授らの共同研究グループによるもの。研究成果は、「Neuron」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ヒトは日々、外界からの刺激を知覚し、その情報を基に記憶を形成している。特に嬉しい、楽しい、恐怖といった心が大きく揺さぶられる感情状態である「情動」が伴う体験ほど、そのときに感じた知覚情報が強く記憶に刻まれ、より長く記憶を保持できる。しかし、情動が伴う体験時に知覚した情報の記憶がどのようにして長く残るのか、その詳しい脳の仕組みはまだ十分に解明されていなかった。

また、記憶を定着させる上で睡眠は欠かせない。睡眠にはノンレム睡眠とレム睡眠の2つの状態があり、これまでは、特にレム睡眠が情動的な記憶の処理に重要だと考えられてきた。ところが最近では、ノンレム睡眠も情動的な記憶の定着に大きな役割を果たしている可能性が指摘されている。しかし、どちらの睡眠状態が情動による記憶の強化に関わっているのかは不明だった。

オスのマウスの記憶、メスとの対面という「楽しい体験」で、長く維持されると判明

研究グループはまず、オスのマウスにおいて情動を伴わない中立的な床面記憶の保持期間を、床面学習課題という方法で調べた。具体的には、両サイドにカップを配置した縦横25cmのアリーナの中で、1日目にツルツルした床面を体験させ、2日目にツルツルとデコボコの2種類の床面を提示し、どちらの床面の上でカップにより長く接触するかを測定する。マウスは新しいものを好む性質があるため、ツルツル床面を記憶していれば新しく提示されたデコボコ床面のカップをより長く探索する。

実験の結果、2日目に試験したマウス群ではデコボコ床面の上をより長く探索する行動が観察されたことから、床面の記憶が保持されていることがわかった。しかし、5日目に試験したマウス群では探索時間の偏りが消失したことから、床面に関する記憶は失われていることがわかった。

これに対して、オスのマウスにとって情動的で「楽しい体験」と考えられる条件として、カップの中に入れたメスのマウスと床面上で対面させる床面-メス連合学習課題を行った。2日目にメスがいない状態でツルツルとデコボコの両方がある床面を用いて試験を実施すると、オスは新しいデコボコ床面よりも、前日にメスがいたツルツル床面を好んで探索した。また、両方のカップへの接触時間が増加しており、これはメスの記憶の保持に基づくと考えられる。さらに、5日目に試験したマウス群においても、同様にツルツル床面を好んで探索していたため、メスとの対面という楽しい体験が、床面の記憶を長く維持させることがわかった。

扁桃体の神経細胞の活動は情動的な記憶の定着に加え、連合学習記憶の強化にも重要

次に、メスとの対面がどの神経回路を介して床面の記憶を強化するのかを解明するため、情動的な記憶を処理すると考えられている扁桃体と、感覚情報の処理に重要な大脳皮質との神経回路を可視化した。特に、研究グループは、これまでの研究で床面記憶の定着には大脳皮質の第二運動野(M2)から第一体性感覚野(S1)へのトップダウン入力が重要であることを示している。同研究では、扁桃体がM2およびS1と接続しているかを解析した。その結果、扁桃体はM2に入力する一方で、S1には直接入力せず、「扁桃体→M2→S1」という神経回路が存在することがわかった。

さらに、M2に入力する扁桃体の神経細胞の活動が実際にメスの存在による床面記憶の強化に関わるのかを検証するため、1日目の連合学習終了後に化学遺伝学的手法を用いてこの回路の活動を抑制した。2日目に試験したところ、抑制群ではカップへの接触時間が減少し、新しい床面を好んで探索するようになった。これは回路の抑制により、メスの記憶が阻害された一方で、床面の記憶は定着していることを示している。また、5日目に試験したところ、抑制群では床面の記憶が失われていた。つまり、M2に入力する扁桃体の神経細胞の活動は情動的な記憶(ここではメスの存在の記憶)を定着させるだけでなく、連合学習した記憶の強化において重要な役割を担っていることが示された。

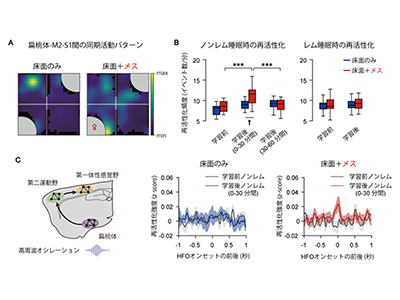

扁桃体がノンレム睡眠中に領域間の再活性化を駆動し、情動による記憶強化を引き起こす

次に、床面記憶の強化がいつ、どのような神経活動によって起こるのかを明らかにするため、扁桃体・M2・S1に電極を配置し、学習中と学習後の睡眠中の単一細胞レベルの活動を同時に記録した。学習中の神経活動を解析したところ、メスの近くでこれら領域間の神経細胞の同期活動が顕著に増加することがわかった。さらに、メスを提示した場合にのみ、この同期活動が学習後の早期ノンレム睡眠中に強く再活性化した一方、レム睡眠中にはこのような再活性化の増強は見られなかった。

研究グループはさらに、「外部からの刺激がないノンレム睡眠中の同期活動は、どのように駆動されるのか」という疑問を解明するため、扁桃体内で発生する高周波オシレーション(HFO)に注目した。解析の結果、メスが提示されたマウス群では、学習直後の早期ノンレム睡眠中に扁桃体でHFOが起こるタイミングで、扁桃体-M2-S1間での同期活動が再活性化されることがわかった。扁桃体がノンレム睡眠中に領域間の再活性化を駆動し、情動による記憶強化を引き起こす可能性が示唆された。

最後に、早期ノンレム睡眠中の扁桃体からM2への入力を光遺伝学的手法によって抑制し、その因果関係を検証した。その結果、メスの存在による床面の記憶強化が阻害された一方で、メスの記憶や床面記憶の定着自体は阻害されなかった。また、レム睡眠中にM2への入力を抑制しても、記憶の強化は阻害されなかった。以上のことから、早期ノンレム睡眠中の扁桃体からM2への入力が、情動的な体験と同時に知覚した情報の記憶強化に不可欠であることが明らかとなった。

「ノンレム睡眠時脳領域間同期性の調節」の臨床応用を目指し、さらなる研究を

今回の研究により、情動が記憶を強化する脳内メカニズムの一端として、情動を伴う学習時に同期発火した扁桃体-大脳皮質の神経細胞集団が、ノンレム睡眠時に扁桃体を起点として再び同期発火することが重要であることが示された。従来の定説ではレム睡眠が情動記憶の処理において中心的な役割を担うと考えられてきたが、今回の結果はむしろ、ノンレム睡眠の重要性を支持する結果となった。今後は、ノンレム睡眠時の脳領域間の同期性の調節により、老化マウスおいても記憶を強化することが可能か否かや、依存症モデルマウスにおいて依存対象に関連する記憶を減弱させることができるかを検討することで、臨床応用に向けた研究が展開されることが期待される。

「今回着目した脳領域だけでなく、より網羅的に複数の脳領域から同時に神経活動を記録することで、脳内の記憶処理過程や疾患メカニズムを包括的に理解できるようになると期待される。その実現には大規模計測法の開発が不可欠であり、今後さらに重要性が増すと考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・理化学研究所 プレスリリース