日本人のワクチン接種意向、ネット情報の影響を詳細検討した研究はなかった

筑波大学は1月29日、COVID-19ワクチン接種プログラム初期にはインターネット上でさまざまな情報が発信されており、それらとの接触が、ワクチンの接種意向に影響を及ぼすことがわかったと発表した。この研究は、同大人間系の藤桂准教授、カウンセリング科学学位プログラム博士後期課程1年次の井上左奈恵氏の研究グループによるもの。研究成果は、「Technology in Society」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

世界保健機関(WHO)によると、ワクチン接種は、疾病予防における最も費用対効果の高い方法であるとされている。一方、COVID-19流行以前から、日本は世界の中でもワクチンに対する信頼の低い国の一つであることが報告されており、分析や対策が必要とされている。ワクチンの接種意向がどのように生じるかについては、健康信念モデルなどの理論によって説明されてきた。しかし、こういった従来の理論だけでは十分に説明がつかない要因の一つが、インターネット情報の影響である。パンデミックにより迅速に開発されたCOVID-19ワクチンは、パンデミック終息への糸口として期待される一方で、さまざまな懸念も生み、特に副作用や安全性への懸念はインターネットを通じて広がっていた。また、多くの検索も活発になされ、さらに誤情報が拡散されたことも知られている。そのような状況の中、日本の人々がインターネット上でどのような情報に触れているかを整理し、また、それらの情報に触れることでワクチンの接種意向にどのような影響が生じていたのかについて、詳細に検討した研究はこれまで行われていなかった。

国内25~64歳の男女990人対象、ネット情報の影響も加味したワクチン接種意向を調査

今回の研究では、米国の先行研究にならい、健康信念モデルをはじめとする複数の理論を統合すると同時に、インターネット上の情報の影響も加味して、どのような心理的過程を経てワクチンの接種意向が生じるのかについて調査した。対象は、Web調査会社を通じて集められた、各都道府県における人口統計に基づき、全国の25~64歳までの一般成人男女990人とした。

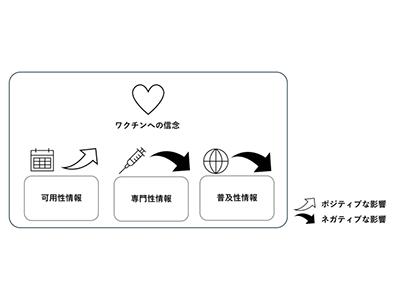

ワクチン接種のネット情報、専門性/可用性/普及性情報に分類

まず、ワクチン接種に関するインターネット上の情報がどのようなものであったのかについて、統計的なデータ分析に基づいて分類を行った。その結果、インターネット上で閲覧・収集されていた情報は、ワクチンにまつわる専門性の高い情報(専門性情報)、自身がいつどこで接種できるのかという可用性に関する情報(可用性情報)、海外および国内の普及状況に関する情報(普及性情報)という、3つのカテゴリーに分かれた。

「自分がいつどこで接種できるか」という可用性情報、ワクチン接種意図を高める

さらにこれらの情報は、ワクチンへの信念や接種意向に対してそれぞれ異なる影響を与えていた。専門性情報や普及性情報に触れることは、時期によっては、「個人および社会にとって利益がある」という認知を低め、ワクチンへの態度や接種意向を低めている可能性もあることがわかった。しかしその一方で、「自分が、いつどこで接種できるのか」という点についての可用性に関する情報に触れることは、個人・社会にとって利益をもたらすという認知を高めると同時に、ワクチンが安全かどうかという懸念を低めており、結果としてワクチン接種意図を高めることが確認された。

情報<ワクチン信念「強」<情報収集「促進」、循環的な影響も示唆

また、情報収集によりワクチンへの肯定的な信念や接種意向が高まるほど、その後も可用性情報を収集しようとしやすく、それにより、さらにワクチンへの肯定的信念が高まっていた。つまり、情報に触れることでワクチンへの信念が強まり、その信念に合致する内容の情報収集が促され、そのことがまた信念を強める、といった循環的な影響過程の存在も示唆された。

COVID-19パンデミック以前より、ワクチンの接種意向に関する研究は世界的にも進められてきた。しかし、主たる情報源であるインターネット情報について、その内容に着目した検証は十分ではなかった。また、収集した情報が信念を形成し、形成された信念がさらなる情報収集を促すという循環的な関係について、実証的データに基づく検討も決して多くはなかった。しかし、同研究の結果は、これらの問題について解明し貢献するものであると同時に、今後新たなパンデミックが起き、同様にワクチンが開発された際における人々の心理や、その中で生じるインターネットの影響を予測する手がかりとなる示唆を提供するものだとしている。今後研究グループは、これらの知見を踏まえ、情報収集がもたらす影響が顕著となるであろうと考えられる他のワクチンにおいても解明していく予定だ。こうしたプロセスの解明は、多くの人々に最新の情報を提供する役割を担うサイエンスコミュニケーターや専門家、ひいては医療現場への貢献にも資するものと期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・筑波大学 プレスリリース