神経変性疾患、異常タンパク質凝集前の超早期病態に注目が集まる

東京医科歯科大学は4月9日、新たな時系列分子ネットワーク解析法(iMAD)を用いて、脊髄小脳失調症1型(spinocerebellar ataxia type1:SCA1)のiPS細胞とモデルマウスのmRNA発現ビッグデータのスパコン解析結果を基に、発生初期から発症に至る分子病態進行を時系列シミュレーションし、SCA1の最初期に生じる新たな病態を明らかにしたと発表した。この研究は、同大難治疾患研究所神経病理学分野の岡澤均教授、北海道大学の佐々木秀直名誉教授、矢部一郎教授、慶応義塾大学の岡野栄之教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Communications Biology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

近年、神経変性疾患の超早期病態に注目が集まっている。神経変性疾患の多くは、異常な構造を持つタンパク質が細胞の内側外側に蓄積もしくは沈着(凝集)することが病理学的特徴として知られている。一方、神経変性疾患の概ね10%程度は、遺伝子変異が原因で生じており、その病態が異常タンパク質凝集の前の時期から起きているのではないかということが、国際的には10年近く前から議論されている。これらの遺伝性変性疾患のマウスモデルを用いた研究から、異常タンパク質凝集前の超早期病態の存在が疑われている。

最近では、アルツハイマー病に対する複数の抗体医薬品が承認されたことで話題を呼んだが、これらは基本的に異常タンパク質の沈着凝集の除去を作用基盤としているため、異常タンパク質凝集前の超早期病態には効果がないことが想定され、凝集後の病態を抑制するのみでは効果は限定的になると予想される。

SCA1対象、受精から発生・個体死に至る全過程をシミュレーション解析

研究グループでは、アルツハイマー病、前頭側頭葉変性症、ハンチントン病、脊髄小脳失調症の病態に対する網羅的なタンパク質解析(プロテオーム解析)、遺伝子発現解析(トランスクリプトーム解析)を20年前から開始し、これらの疾患での異常タンパク質凝集前の「超早期病態」を世界に先駆けて提唱し、その本体を研究してきた。

これらの研究は、生後1か月以後の疾患モデルマウスあるいはヒト死後脳をサンプルに用いた解析だったが、今回の研究では、これまでも研究に取り組んできた、希少疾患の脊髄小脳失調症1型を研究対象疾患として定め、さらに時間的に繰り上げて、受精直後のES細胞に相当するiPS細胞から解析を始め、受精から発生段階、誕生から発症、そして個体死に至る全過程を解析(トータルシミュレーション)しようと試みた。

iPS細胞由来小脳神経細胞を解析、超早期から炎症経路が変動し進展につながると判明

今回、「分子ネットワークの時間的変化」を因果関係に基づいてシミュレーションする手法を創出し、その手法を用いたところ、発症のはるか以前(超早期)から、脳炎症に将来的に進行する病態 (ISG15、VEGFなどのサイトカインを中心とする分子ネットワーク変化)が生じていることを発見した。

まず、これまでに報告された手法に沿ってiPS細胞を小脳神経細胞(プルキンエ細胞)に分化させ、この過程でサンプルを採取してmRNA発現変動をRNAシーケンスで測定し、脊髄小脳失調症1型の2種類のモデルマウス(mutant human Ataxin1 transgenic mouse、mutant Ataxin1 knockin mouse)において公開されているRNAシーケンスデータを利用して解析に用いた。そして、今回新たに開発した時系列分子ネットワーク解析法(iMAD)を用いて、タンパク質間相互作用のデータベースをもとに因果関係を持つ時間的つながりを抽出して、iPS細胞から発症後に至る分子ネットワークの変遷を図示した。次にこの中で、初め(iPS細胞段階)から最後(マウス病態進展期、もしくは変性したプルキンエ細胞段階)までつながっている分子ネットワークを抽出した。その結果、Interleukin receptor 4、ISG15を含む炎症病態経路が超早期から変動して病態進展期につながっていることを発見した。

血液中ISG15はSCA1患者で有意に高く、発症後は病態進行に伴って低下傾向

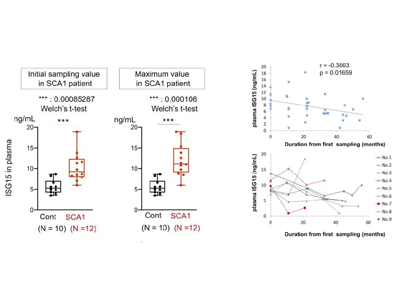

脊髄小脳失調症1型におけるISG15の変化は初めての発見であったので、モデルマウス(mutant Ataxin1 knockin mouse)およびヒト患者死後脳を用いて、この分子の変動を確認した。また、患者の血液でISG15を測定して上昇を確認した。一方、ISG15はユビキチン・プロテアソーム系のタンパク質を抑制する働きがあり、ISG15上昇が上流変化となってユビキチン化したAtaxin1の分解を妨げ、神経細胞内の蓄積につながっている可能性も示した。

さらに、血液中のISG15は脊髄小脳失調症1型患者で上昇傾向にあり、個々の患者では発症後の病態進行に伴って低下していく傾向があった。

ISG15、バイオマーカーへの応用や新たな治療開発につながることに期待

今回研究グループは、受精直後のES細胞に相当するiPS細胞から小脳神経細胞(プルキンエ細胞)への分化システムから得たデータと、モデルマウスのデータを統合的に解析し、受精から発症、そして個体死に至る全過程の解析を試み、従来考えられていなかった発生段階から、将来の炎症病態につながる分子ネットワークが変動を始めていることを発見した。また、このトリガーになる分子として、ISG15、IL4 receptorなどの従来SCA1への関与の報告のなかった分子が明らかになった。ISG15は患者血液でも上昇しており、バイオマーカーとして使うことが期待できる。さらに、ISG15のタンパク質分解系への抑制作用が超早期に起きている上流病態である可能性も示した。

今回のシミュレーションのメソッドは、アルツハイマー病など、患者数の多いコモン疾患にも応用が可能である。また、今回はスパコンを用いた一定のアルゴリズムによる探索的研究だったが、AIと組み合わせることで、次の段階で予測的研究へと強化することが可能だ。

またこの研究では、超早期病態が予想を超えて早い時期から起きている可能性を示したが、この結果は患者にとって失望することではなく、どの時期にどのような分子を標的に治療をすれば大きな治療効果を得られるかの予測を示すことになり、治療開発につながる。「どのような分子をどの時期に標的にすれば、将来の発症を抑えるあるいは遅らせることができるかを予測することにもつながる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース